|

||

|

|

«Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре |

| ББК | 71.0 + 86.38 |

| УДК | 008-027.21:28(=411.21 |

| Авторский знак | Р 24 |

| Заглавие | «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре |

| Гриф | Институт философии Российской академии наук |

| Редакция | Ответственный редактор тома А. В. Смирнов |

| Рецензирование | Рецензенты: д.ф.н., проф. М.Л. Рейснер, доцент Л.Г. Лахути |

| Город | Москва |

| Издательство | ООО «Садра», Языки славянской культуры |

| Год | 2015 |

| Объем | 400 |

| Серия | Философская мысль исламского мира : Исследования; Т. 7 |

| ISBN | 978-5-906016-41-6 |

| Аннотация | В книге исследованы основополагающие модели, сформировавшие теоретическое мышление арабо-мусульманской культуры: асл‑фар‘ (основа-ветвь), захир-батин (явное-скрытое) и другие, — на примере их функционирования при построении философского, филологического, доктринального, исторического знания. Раскрыта роль субстанциально- ориентированной и процессуально-ориентированной логик в осмыслении соотношения части и целого, единства и множественности в вербальной и невербальной сферах. Представлено концептуальное осмысление динамики исламской культуры. Публикуются новые переводы и исследования по суфизму. |

1

|

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |

|

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ |

ООО «САДРА» |

|

Москва 2015 |

|

2

|

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ИСЛАМСКОГО МИРА |

|

Ответственный редактор серии член-корреспондент РАН А. В. Смирнов |

|

Исследования |

|

|

Том 7 |

3

|

«РАССЫПАННОЕ» И «СОБРАННОЕ»: |

|

|

|

|

|

Коллективная монография |

|

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ |

ООО «САДРА» |

|

Москва 2015 |

|

4

|

УДК ББК |

008-027.21:28(=411.21) 71.0 + 86.38 Ð 24 |

16+ |

|

|

|

Утверждено к печати решением Ученого совета Института философии РАН |

|

|

|

Издание осуществлено при поддержке Фонда исследований исламской культуры Рецензенты: |

|

|

|

|

|

|

|

|

Р 24 |

«Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / Отв. ред. А.В.Смирнов. М.: ООО «Садра», Языки славянской культуры, 2015. — 400 с. — (Философская мысль исламского мира: Исследования. Т. 7). ISBN 978-5-906016-41-6 В книге исследованы основополагающие модели, сформировавшие теоретическое мышление арабо-мусульманской культуры: асл‑фар‘ (основа-ветвь), захир-батин (явное-скрытое) и другие, — на примере их функционирования при построении философского, филологического, доктринального, исторического знания. Раскрыта роль субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной логик в осмыслении соотношения части и целого, единства и множественности в вербальной и невербальной сферах. Представлено концептуальное осмысление динамики исламской культуры. Публикуются новые переводы и исследования по суфизму. ББК 71.0 + 86.38 |

|

|

|

© Институт философии РАН, 2015 © Коллектив авторов, 2015 © Фонд исследований исламской культуры, 2015 © ООО «Садра», 2015 © Языки славянской культуры, оформление, макет, 2015 |

||

|

|

5

Часть 1 Логика субстанции и логика процесса

Логика субстанции и логика процесса: тавх̣ӣд и проблема божественных

атрибутов[1]* (А. В. Смирнов)15

Об иерархической парадигме соотношения части и целого в

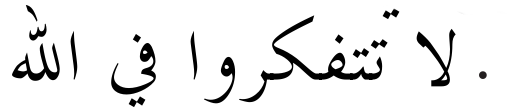

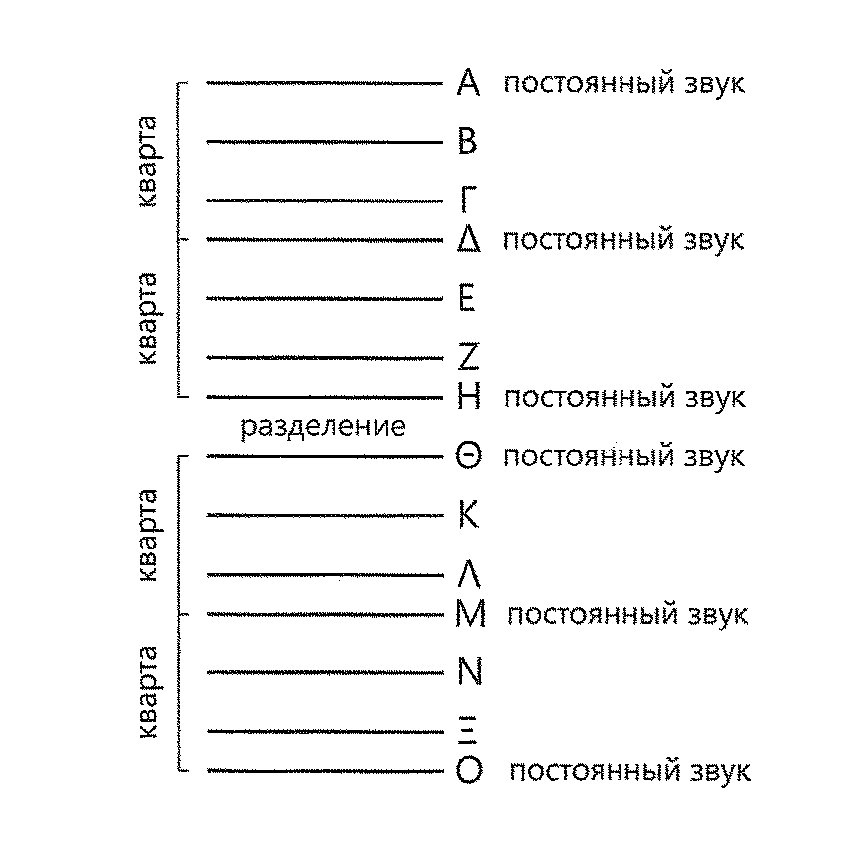

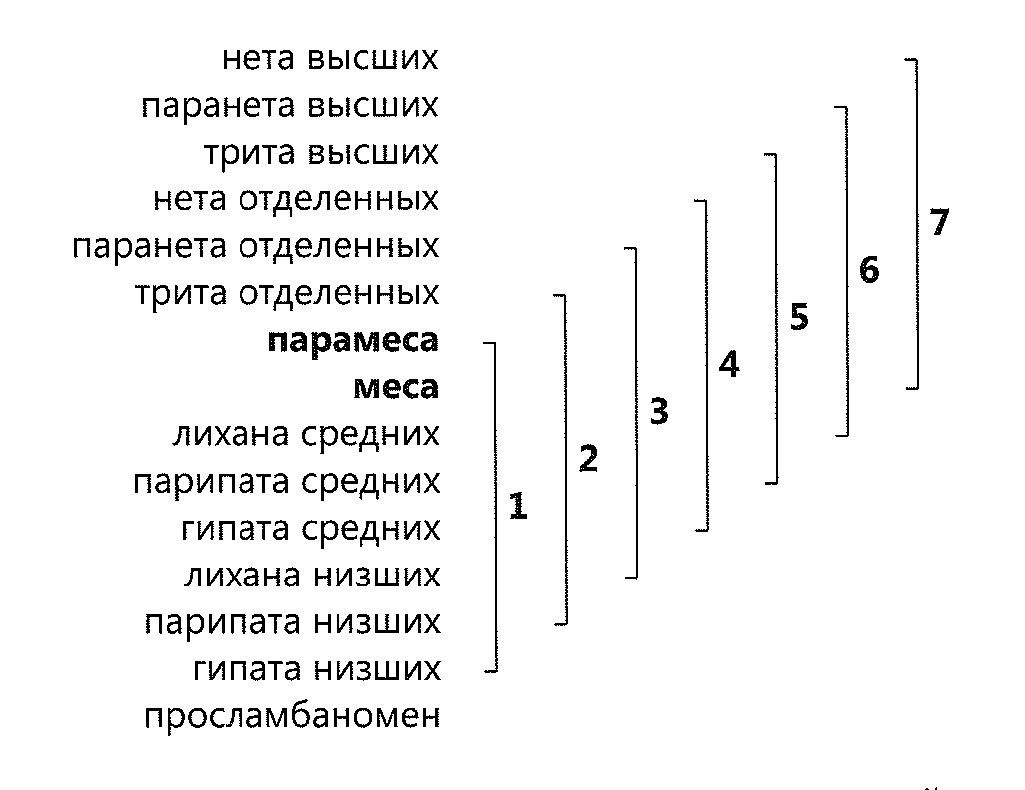

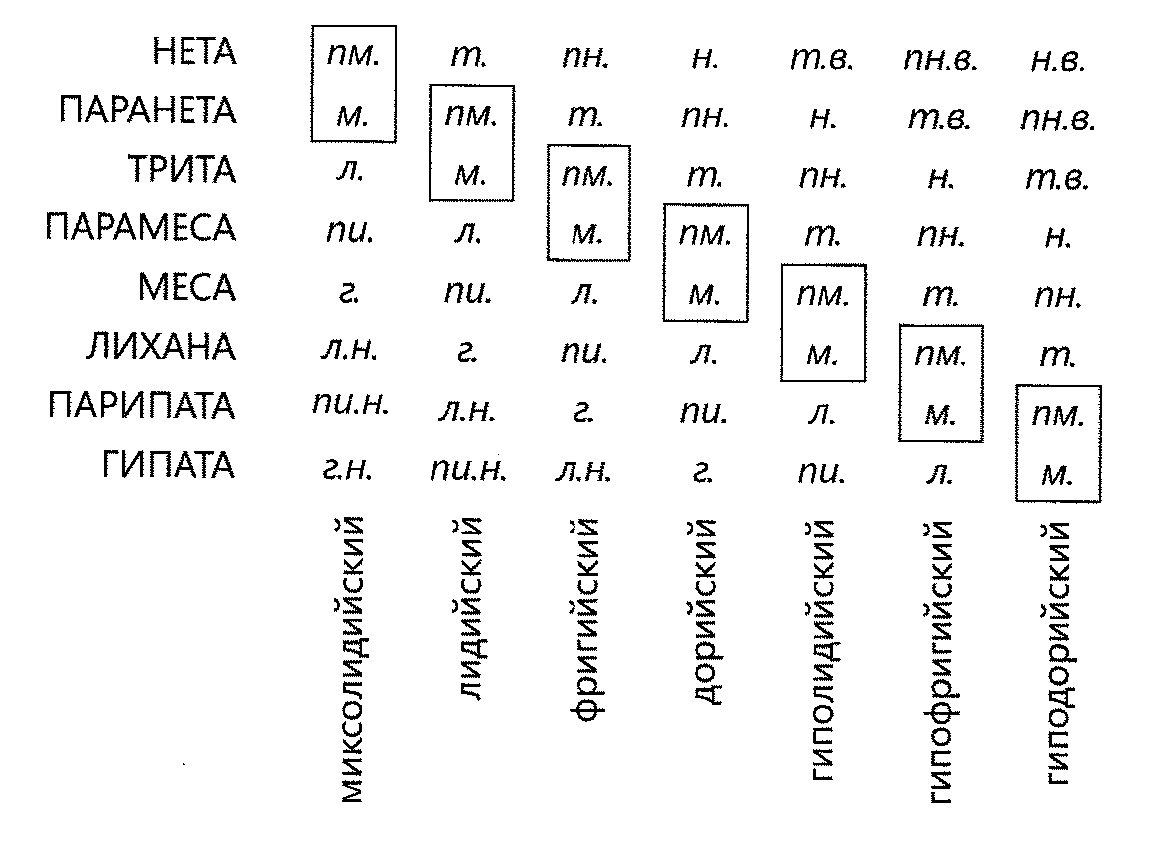

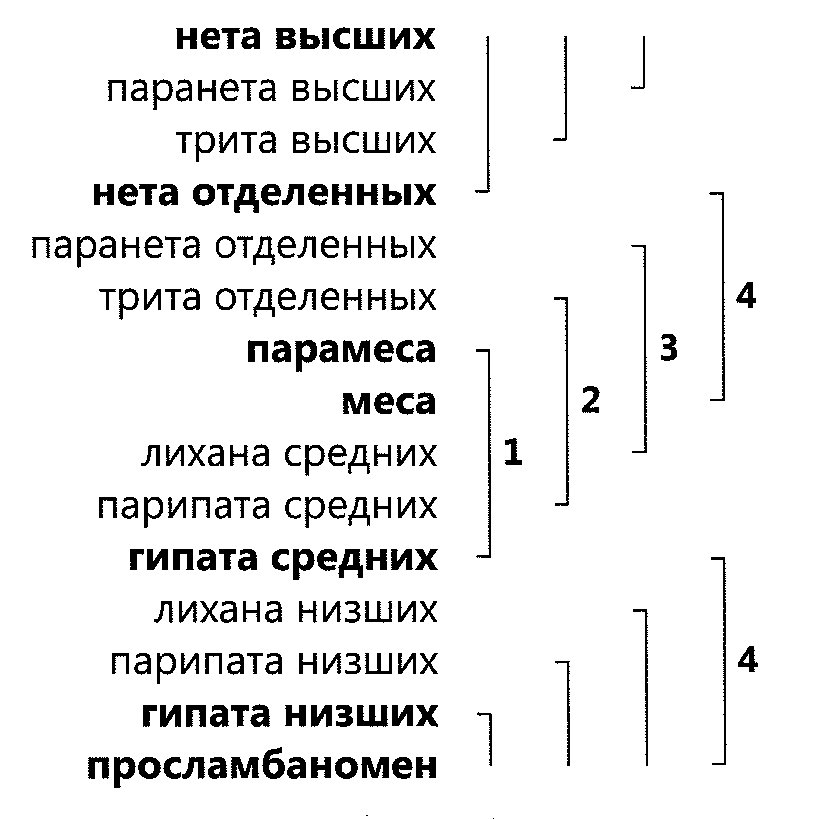

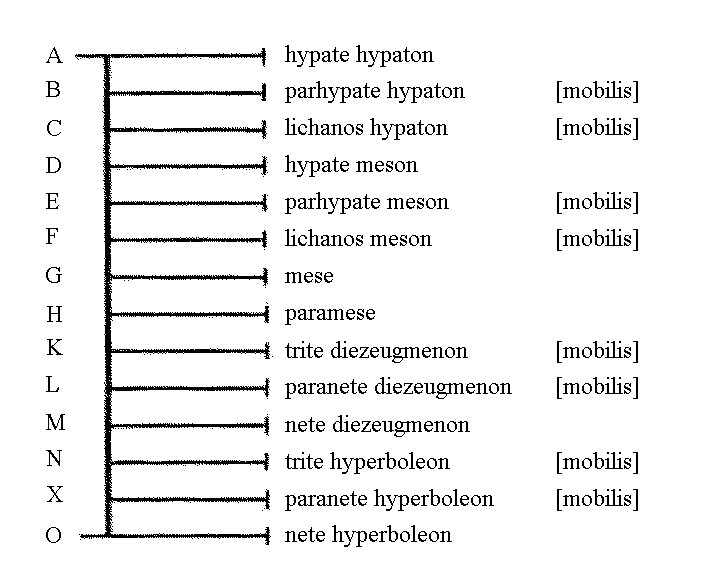

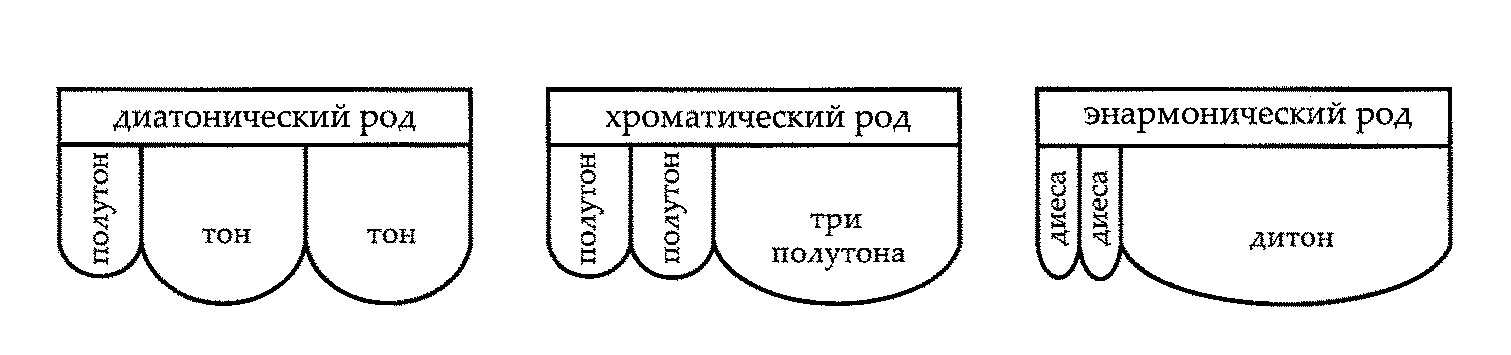

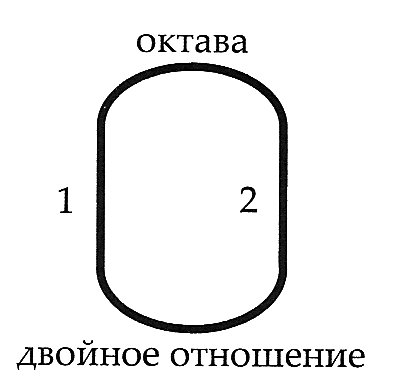

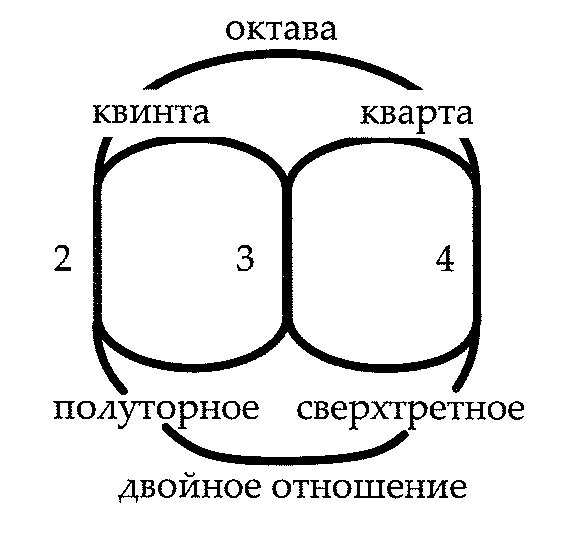

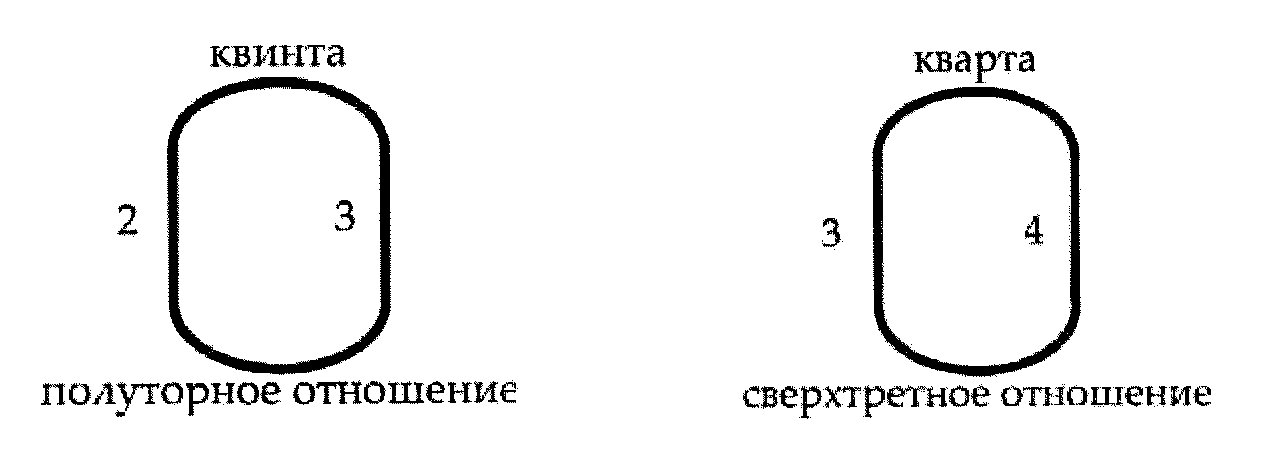

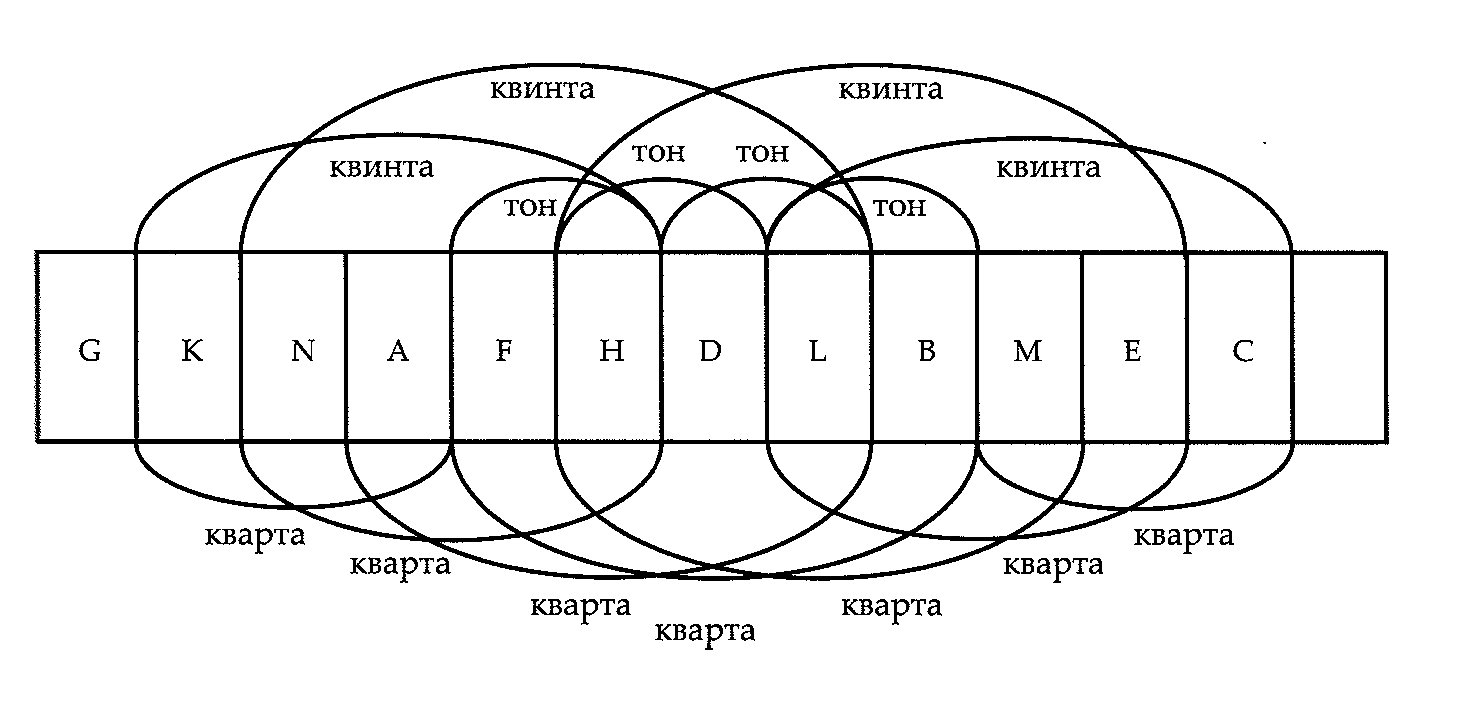

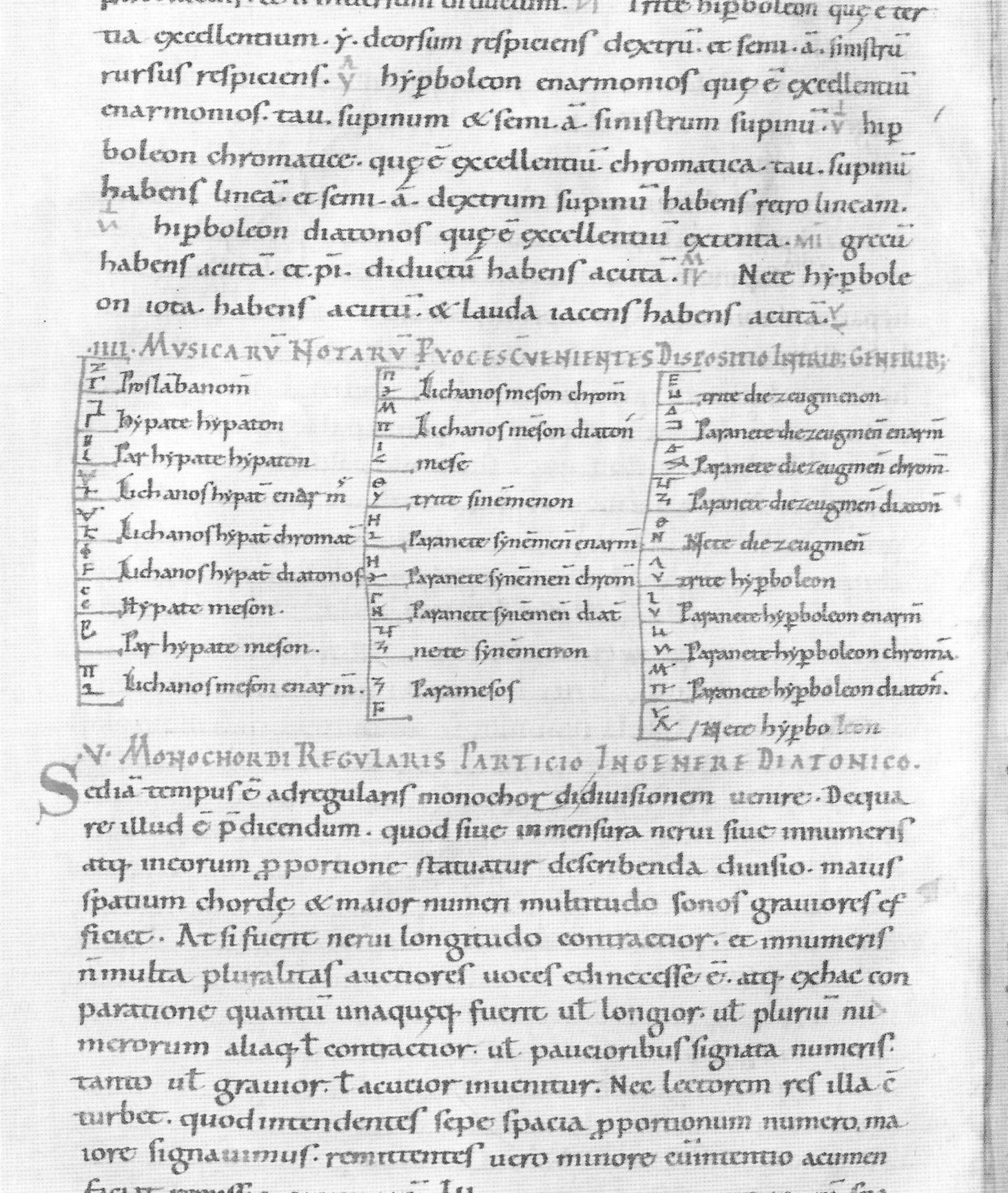

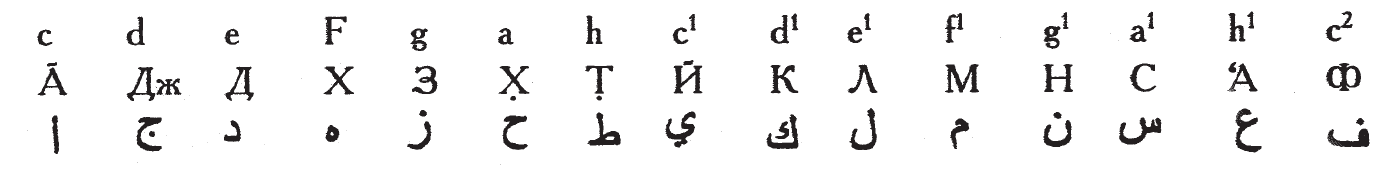

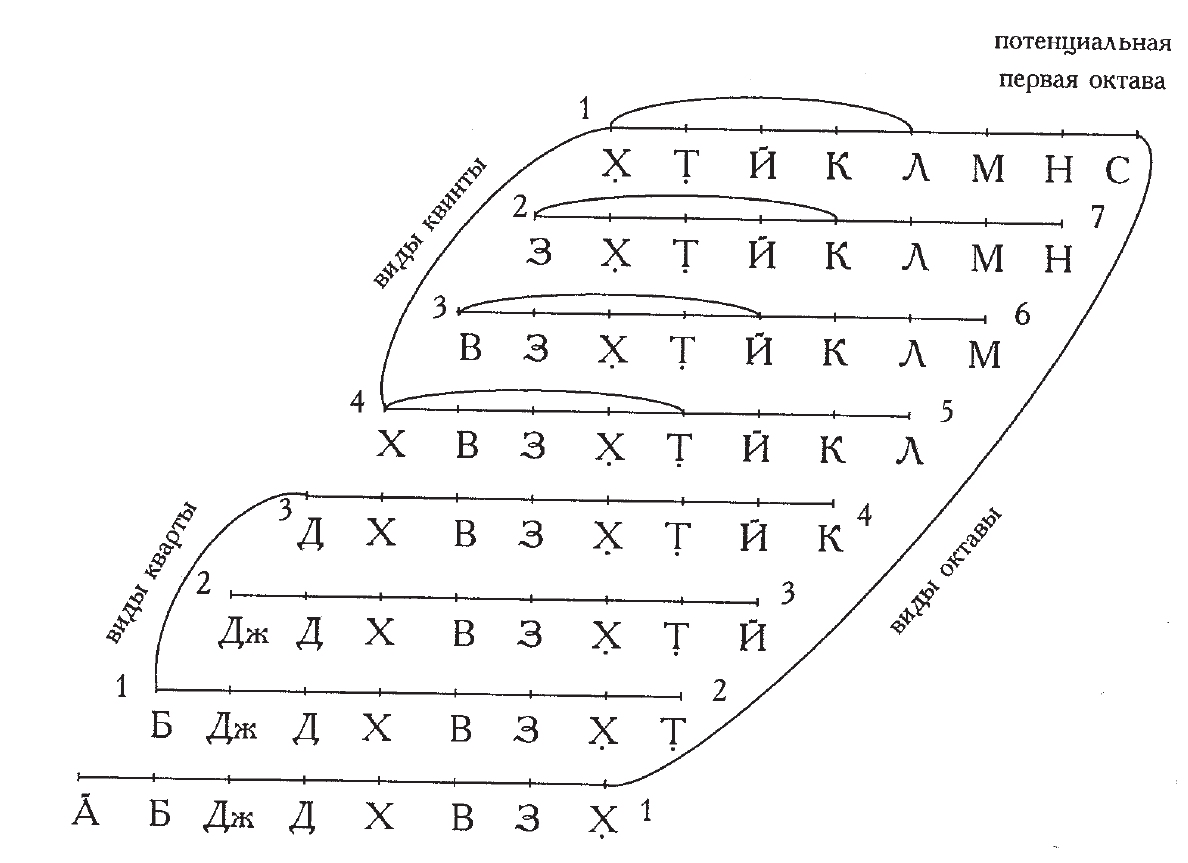

искусстве музыки[1]* (Г. Б. Шамилли)53

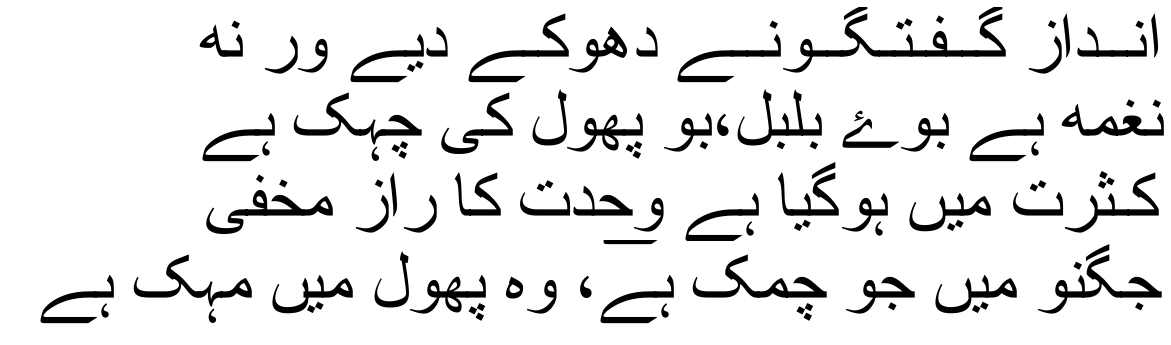

Понятия единого и множественного в поэме Махмуда Шабистари

«Цветник тайны»* (А. А. Лукашев)[1]79

Часть 2 Модель ’ас̣л—фар‘ (корень-ветвь)

«Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция

логико-смысловой парадигмы (М. М. Якубович)105

“For they ascend to three maḎāhib as their roots”: An Arabic Medieval Treatise on

Denominations of Syrian Christianity (Nikolai N. Seleznyov)122

Часть 3 Модель з̣а̄хир—ба̄т̣ин (явное—скрытое)

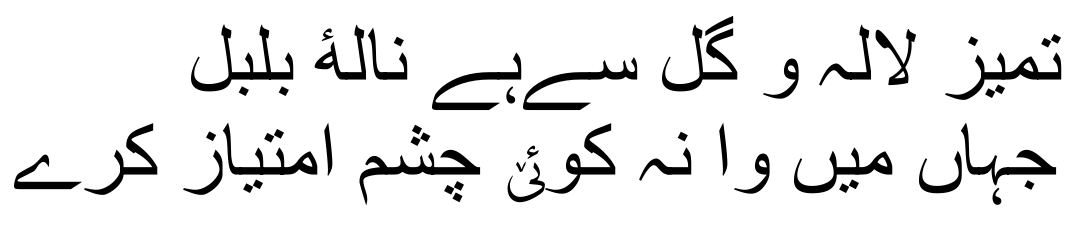

Модель «явное—скрытое» в поэтико-философском контексте: Си мург и Симург как соотношение

«сложное единство — простое единство»* (Ю. Е. Федорова)139

Явное (з̣а̄хир) и скрытое (ба̄т̣ин) Корана в контексте исламской культуры

(‘Абд ал-Хусейн Хосропанах)165

Часть 4 Модель лафз̣—ма‘нан (высказанность—смысл)

6

Часть 5 Модель танзӣх—ташбӣх (очищение—уподобление)

«Очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) как парадигма организации культурного

пространства исламского мира (на примере Корана и сунны)* (И. Р. Насыров)195

Уподобление (ташбих) и несравненность (танзих) согласно Ибн ‘Араби (‘Али Ширвани)214

Часть 6 «Рассыпанное» и «собранное» в арабо-мусульманской культуре

Философия мусульманского Культурного духа* (М. М. Аль-Джанаби)229

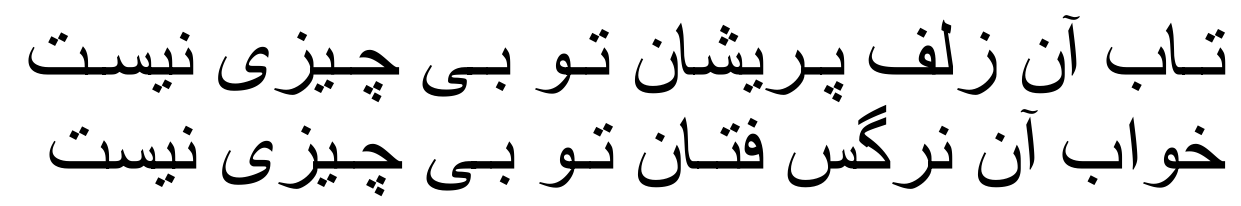

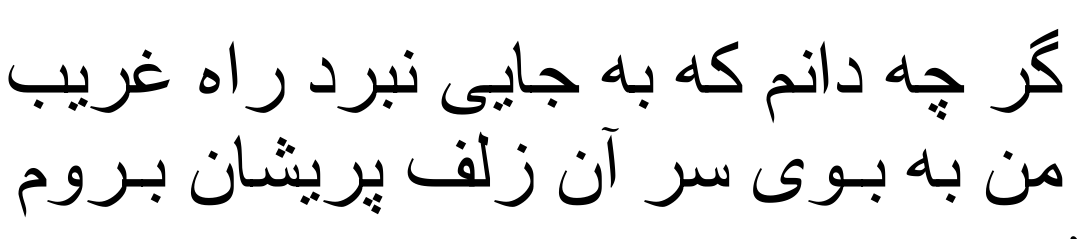

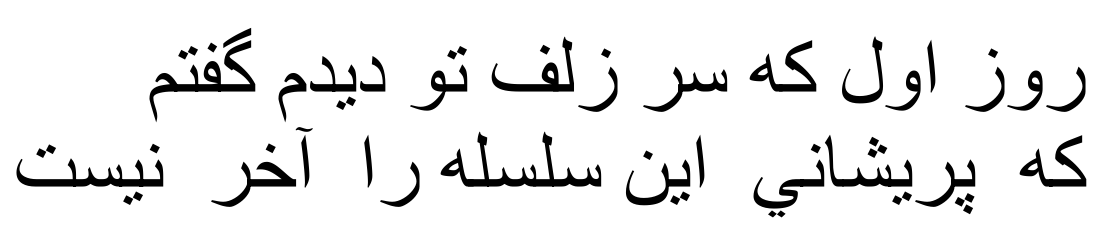

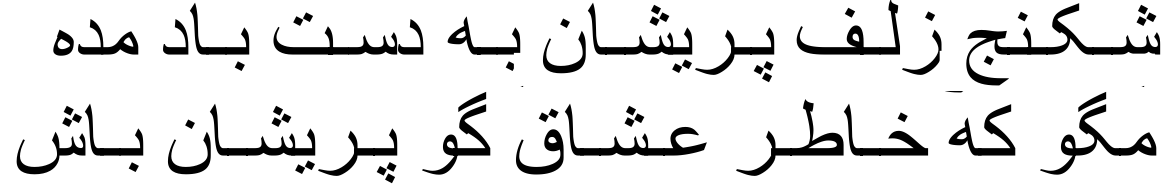

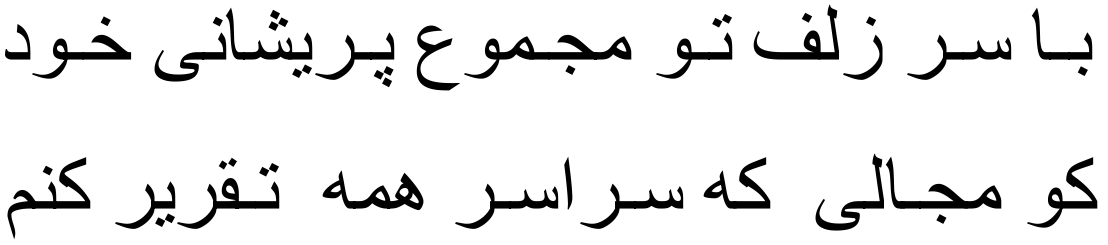

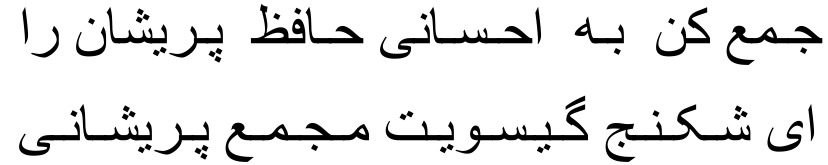

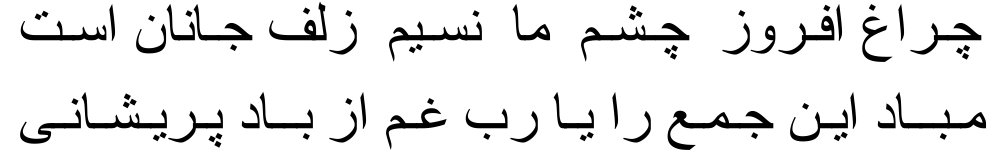

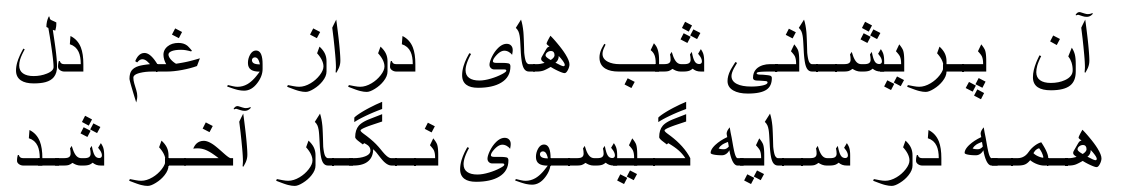

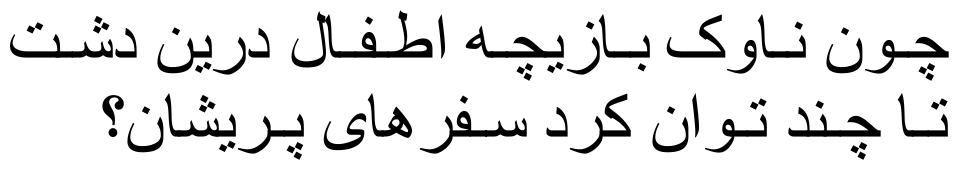

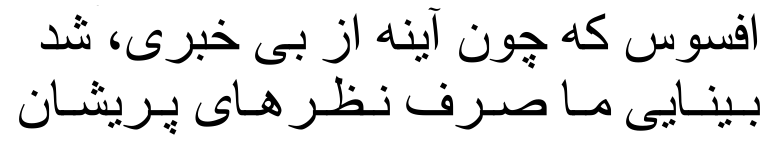

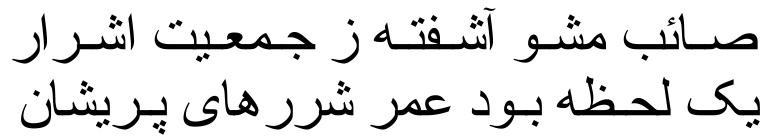

«Рассеяние» в газелях Хафиза: поэтическая гносеология* (Н. Ю. Чалисова)247

Ранняя арабо-мусульманская историческая мысль и иудео-христианская

«Жития знатных дамаскинцев» аш-Шатти — традиционный биографический

сборник, составленный в первой половине двадцатого века* (Д. В. Микульский)292

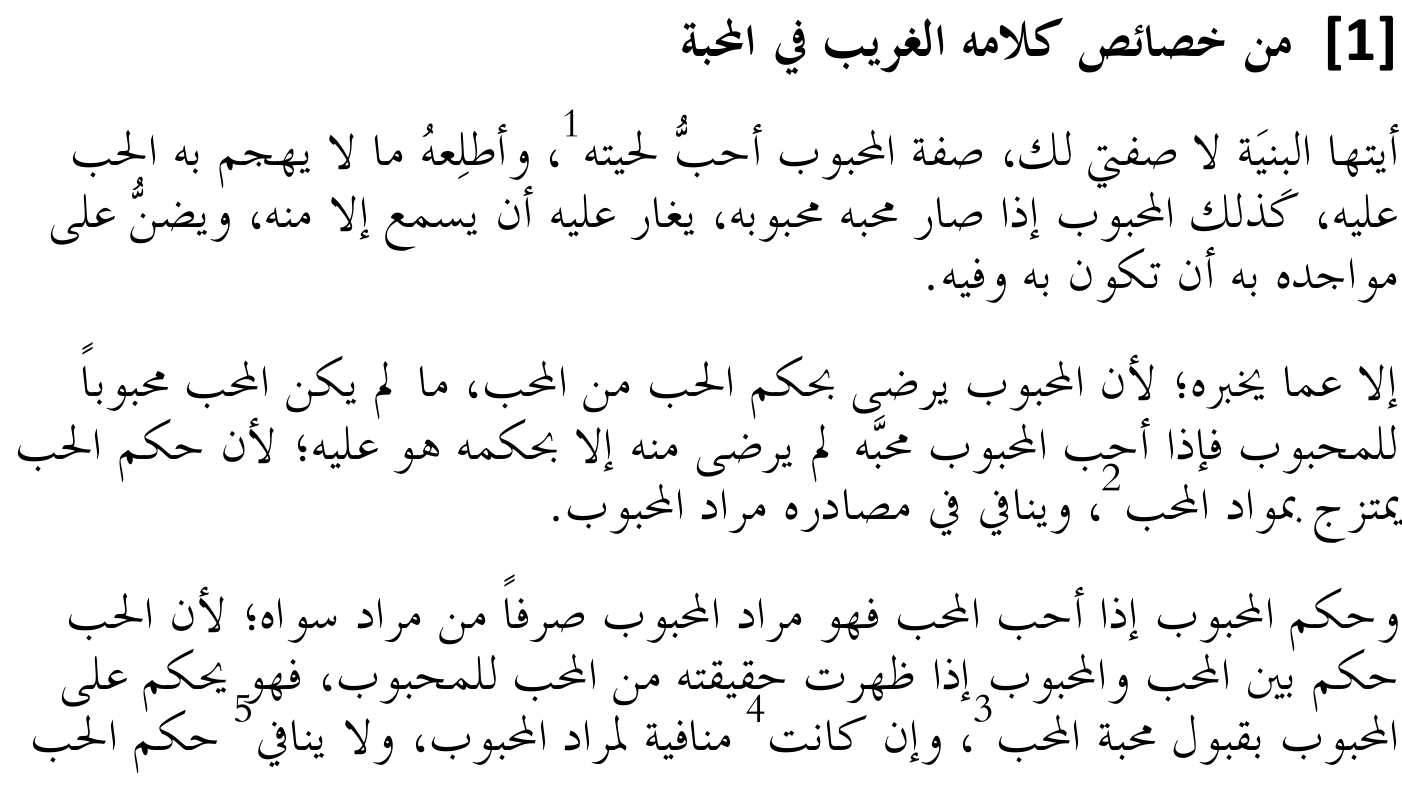

Часть 7 Переводы и исследования

Проблемы исследования творчества ан-Ниффарӣ и способы осмысления

Учение о шāхиде в средневековой суфийской литературе (В. А. Дроздов)346

|

|

7

Предлагаемая вниманию читателя монография содержит переработанные тексты большинства докладов, которые были представлены на состоявшейся в Институте философии РАН в сентябре 2013 г. международной конференции, носившей то же название, что и эта книга[1]. Идея конференции заключалась в том, чтобы попытаться взглянуть на зафиксированное в текстах теоретическое мышление арабо-мусульманской культуры ее собственными глазами, не навязывая ей априорных представлений о том, как должно быть устроено «правильное» мышление, каковы категории, которые непременно должны его организовывать, и логические формы, в которые оно обязательно должно укладываться. Как представляется, от этой высокомерной позиции цивилизатора, который уже достиг едва ли не заоблачных высот в развитии цивилизации и точно знает, как она должна быть устроена и каким должно быть правильное мышление, нам следует отказаться, если мы хотим понять, как мыслит сама арабо-мусульманская культура.

Название и конференции, и данной книги, в котором использовано выражение «рассыпанное и собранное», намекает на эту задачу. Исламовед без труда разглядит в нем буквальный перевод категориальной пары манс̱ӯр—манз̣ӯм, которая передает в арабо-мусульманской мысли оппозицию «проза—стихи». В то же время, представитель нашей культуры, не столь глубоко знакомый с арабской терминологией, наверное, увидит здесь не строгие понятия, а поэтическую метафору, которая, скорее всего, будет истолкована как метафора множественности и единства, выражающая эти базовые категории довольно смутно и «рассыпанно». Так что такое «рассыпанное и собранное» — ясные, четко ограниченные термины или метафора, которой не хватает категориальной строгости? Так на границе двух культур мы наблюдаем своеобразный смысловой излом, рассыпание субстрата — т. е. двух пар слов, манс̱ӯр—манз̣ӯм и «рассыпанное—собранное», которые как будто

[1] Все материалы конференции, включая аудиозаписи докладов, доступны по адресу: http://iph.ras.ru/ishraqconf2.htm.

8

строго эквивалентны, которые суть одно и то же; так на границе двух сред, воздушной и водной, ломается, и в то же время не ломается, весло, погружаемое в реку или пруд. Разглядеть этот излом, изучить его закономерность — только для того, чтобы понять, что никакого излома нет; увидеть, как то же может быть сохранено и удержано в своей инаковости, — вот та сверхзадача, к которой отсылает нас название этой книги.

Необходимость бережного отношения к собственным формам и моделям организации мысли в изучаемой культуре лежит в основе концепции данной мнографии. Это означает, что нам следует воздержаться от довольно естественной привычки перевести все в привычную систему координат, пересказать все своими словами. Ведь при таком пересказывании невольно будут задействованы наши собственные фундаментальные представления о том, каким должен быть базовый категориальный тезаурус и какими будут правильные (обычно считают: единственно правильные) формы и приемы мысли. Опасность подогнать пересказываемое под эти априорные формы собственной мысли угрожает любому, кто исследует инокультурный материал; иначе говоря, любому востоковеду, всегда (по определению) имеющему дело с культурой, которая не является его собственной, с которой он может быть очень хорошо знаком, но в которой он не вырос и которая не сформировала привычные для него модели теоретического рассуждения. Попытка избежать этой опасности, обратить внимание на собственные формы и модели организации теоретического мышления арабо-мусульманской культуры, не перетолковывая их в европейских категориях, и стала основной задачей авторов этой монографии.

Поэтому главная тема книги — выявление и изучение форм организации мышления, форм смыслополагания, задействованных в арабо-мусульманской культуре. Один из путей, ведущих к этой цели, — исследовать категориальные пары, которые сама культура считает важными и системообразующими и которые она выделяет в качестве таковых. Среди таких пар, которые были исследованы авторами книги, — з̣а̄хир—ба̄т̣ин, ’ас̣л—фар‘, лафз̣—ма‘нан, танзӣх—ташбӣх. Дело, конечно, не только и не просто в том, чтобы словесно обозначить эти важнейшие категории: «явное—скрытое» (или «внешнее—внутреннее»), «основа—ветвь» (иногда говорят: «ядро—периферия»), «высказанность—смысл» (вариант передачи: «форма—значение»)[1],

[1] Уже на стадии перевода — казалось бы, не самой трудной части исследовательской задачи — заметно подспудное стремление перетолковать собственные категории арабо-мусульманской культуры в привычные нам. Лафз̣ часто передают как «словесная форма», «звуковая оболочка» и т. п., явно или неявно ориентируясь на базовую модель «явление-сущность», в которой лафз̣ играет роль явления, а ма‘нан — сущности. Такая априорная уверенность в универсальной применимости базовых моделей нашего собственного мышления и должна быть поставлена под сомнение. И дело здесь, конечно же, не в самих словах, дело в той логике, которая стоит за ними.

9

«очищение—уподобление». Дело прежде всего в том, чтобы вскрыть логику соотношения между этими категориями: и внутри каждой из пар, и между ними. Ведь слова как таковые не говорят ничего или почти ничего, и многие из них (если не все) используются и в нашем собственном теоретизировании, а значит, очень легко могут быть перетолкованы на основе базовых категорий нашего мышления. Важно не просто словесно обозначить эти категории, но, наполнив их представлением о логике соотношения между ними, превратить в действующие модели организации мышления. Отдельные слова можно уподобить частям автомобиля, подготовленным к сборке на конвейере, а модели — собранным изделиям, способным самостоятельно двигаться по дороге. Наполнение логикой — это путь от пассивности к активности, от простой представленности инертных частей к собранности в действующую модель. Как именно эти важнейшие модели выступают в качестве движителя смыслополагания в арабо-мусульманской культуре — этот вопрос можно считать центральным для нашей книги.

Сказанным определена и структура работы. Мы отошли от традиционного для востоковедных сборников принципа группировки материала по областям культуры (философия, литература, история, искусство и т. д.), вместо этого организовав их в соответствии с главными мыслительными моделями, которые были выделены и описаны авторами на конкретном материале. Важен в первую очередь не сам этот материал, а то, как он организован, как он осмыслен в соответствии с той или иной мыслительной моделью. Можно сказать, что темами нашей коллективной монографии служат не области культуры, а теоретические модели (конечно, в их погруженности в материал). Что касается логики, то ей посвящен первый раздел книги, где дано теоретическое описание субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной логик мышления и показана возможность их применения к анализу материала арабо-мусульманской культуры. В предпоследней части книги читатель найдет интересные исследования некоторых феноменов «рассыпанности», равно как и «собранности», в арабо-мусульманской культуре, тогда как последняя часть

10

посвящена текстам суфийских авторов и осмыслению как будто привычной, но чрезвычайно загадочной вещи — самой возможности перевода, переносящего нас через межъязыковой и межкультурный излом.

Думается, что такой поворот исследовательского внимания и интереса не является чем-то совершенно новым и непривычным для нашей арабистики и исламоведения, и в целом — для нашего востоковедения. Я имею в виду герменевтическую заостренность, стремление понять, истолковать изучаемую культуру, которое, как представляется, составило одну из ярких характеристик русского, затем советского, а после — российского востоковедения. Это не значит, что наше востоковедение — нечто совершенно особое и отдельное. Русское востоковедение, конечно же, возникло под влиянием европейского и было его частью. Но все же русское востоковедение имело свои отличительные черты, которые в целом, как мне кажется, объясняются двумя взаимосвязанными обстоятельствами. Первое — это особое отношение России к Европе, и второе — особенности самой русской культуры XVIII и особенно XIX в., когда русское востоковедение получает свое развитие. Дело в том, что отношение России к Европе, как это ни покажется, может быть, кому-то странным, в определенном смысле схоже с отношением исламских стран к Европе. Ведь Россия — и Европа, и не Европа, и эта разодранность, это разбегание между двумя полюсами совершенной европейскости и совершенной самобытности характерно для русского умонастроения XIX—XX вв., да и для нашего времени, когда мы и отождествляем себя с Европой, и не можем до конца этого сделать. Задумаемся: в самом термине «русский европеец», который сегодня в широком ходу, эта раздвоенность зафиксирована как нельзя лучше. Легко ли представить себе словосочетания «английский европеец», «итальянский европеец» и т. п.? «Русский европеец» говорит само за себя: если бы отождествление «русского» и «европейского» было само собой разумеющимся, в таком словосочетании просто не было бы нужды.

Вопрос о цивилизаторской миссии Европы в отношении России во многом схож с проблемой отношения исламских стран к Европе, Западу в целом, особенно в XIX и XX вв. И не случайно центральные проблемы современной арабо-мусульманской мысли (если под современностью понимать период примерно с середины XIX в.), проблемы исламского реформаторства и возрождения, проблемы отношения к собственному культурному наследию, когда ставится вопрос о том, как относиться к западному опыту, стоит ли идти своим путем или

11

надо целиком отбросить наследие и переключиться на западный путь развития и можно ли совместить одно с другим, удивительно созвучны одной из центральных тем русской мысли XIX в., известному спору славянофилов и западников и поиску третьего пути между этими двумя крайностями, — спору и поиску, которые продолжаются в нашей мысли до сих пор. Наверное, излишне говорить, каково значение этого спора и поиска для понимания, а значит, и определения культурной и исторической судьбы нашей страны.

В советский период господства универсалистских схем понимания истории и трактовки рациональности, в чем сказалось гегелевское наследие марксизма, весьма своеобразно «переработанное» нашими идеологами, идея особого, как будто и не вполне европейского пути развития арабских и исламских стран вылилась в теорию социалистической ориентации, которая предполагала, наряду с уверенностью в универсальной неизбежности победы социализма, представление об особом пути к нему этих стран, обусловленном их историческими и культурными особенностями. Что касается исследования рациональности и форм мышления, то и здесь, наряду с идеей единственности и универсальности разума, носившейся, что называется, в воздухе (в чем наша страна совершенно не являлась исключением — такое представление было, а во многом и остается до сих пор, общим поветрием), в отечественной арабистике и исламоведении были сделаны существенные шаги в изучении собственных моделей мышления арабо-мусульманской культуры. Назову, среди очень многих, работы представителей московской университетской филологической школы Г. М. Габучана, А. А. Санчеса, Д. В. Фролова, В. В. Лебедева, петербургских и московских филологов О. Б. Фроловой, Б. Я. Шидфар, а также авторов этой монографии Н. И. Пригариной и Н. Ю. Чалисовой: в работах этих ученых и многих их коллег (это не исчерпывающий список имен) были описаны и включены в контекст теоретических построений арабо-мусульманских авторов упомянутые выше центральные категории, участвующие в построении системообразующих мыслительных моделей. Немало было сделано и для выявления закономерностей смыслополагания в невербальной сфере; упомяну в качестве примера работы М. Д. Назарли и А. аль-Халлаб, посвященные изучению миниатюры и орнамента, исследования Т. Х. Стародуб и Ш. М. Шукурова в области архитектуры и изобразительного искусства, книги Г. Б. Шамилли (также автора этой монографии) в области исламской музыки. Конечно, эти исследования мыслительных моделей арабо-мусульманской культуры, проявляющих себя в вербальной

12

и невербальной сферах, были бы попросту невозможны, если бы не замечательная школа русской и российской арабистики и исламоведения в их классическом понимании, включающем филологию и историю, которое было затем расширено за счет изучения экономики, политики, идеологии, этнографии и других сторон арабо-мусульманской культуры.

Думается, что такая герменевтическая направленность исследовательского интереса привлечет внимание читателя. Системность текста, вербального и невербального, собирающая в изумительное единство рассыпанность его частей, не может не завораживать своей красотой, а открытие этой системности — не притягивать своим волшебным свойством давать увидеть не спрятанную, но прежде не замеченную гармонию там, где мнился почти хаос. Нашу книгу стоит рассматривать как еще один шаг на этом пути — на пути к цели, которую можно обозначить так: «понять, как мыслит культура».

А. В. Смирнов

июнь 2014

|

|

|

3.1 Логика субстанции и логика процесса: тавх̣ӣд и проблема божественных атрибутов[1]* (А. В. Смирнов) |

|

15

С-логика и П-логика

В каком ключе следует понимать выражения «логика субстанции» и «логика процесса»? Речь идет, с одной стороны, о логике мышления, которая задана представлением о субстанции как о руководящей, центральной категории, позволяющей собрать рассыпанность мира (например, представить в концептуальной системности разрозненные теоретические представления о мире или данные наших чувств); а с другой стороны — о логике, для которой аналогичную роль играет категория процесса.

Уже здесь необходимо пояснение. То, что я называю словом «процесс», в арабском имеет своим эквивалентом фи‘л (словарный перевод — «действие»). Именно это я подразумеваю, когда говорю «процесс» или «процессуальность»: всегда в таких случаях имеется в виду ориентация на фи‘л и весь тот комплекс установок, представлений и развернутых теоретических концепций, который связан с этой категорией. Арабское слово фи‘л относится к грамматической категории, которая именуется мас̣дар. Масдар — это имя, а именно — имя действия, и по-русски, наверное, более адекватным переводом послужило бы слово «действ[ован]ие», способное передать процессуальность, присутствующую в арабском оригинале.

Что же такое логика субстанции, взятая как логика мышления? Если сказать очень просто, то это такой взгляд на мир, который пытается все многообразие красок и качеств, вообще все разнообразие мира, всю его рассыпанность собрать вокруг неких центров, неких стержней, поняв это многообразие как многообразие предикатов и, далее, истолковав эти предикаты как признаки, или качества, их

[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.

16

носителей-субстанций. Вот в чем смысл субстанциальности: он заключается в том, что все многообразие мира мы понимаем как рассыпанное качественное многообразие, а затем собираем, группируем, систематизируем его вокруг неких носителей этих качеств. Такие носители качеств мы и называем субстанциями. Философская разработка этого взгляда хорошо известна: это прежде всего метафизика Аристотеля, впрочем, целиком укорененная в том типе трансцендирования, который открыт Платоном. На основе этого взгляда может быть разработана и формальная логика. Аристотелевская логика — это логика, созданная для работы с субстанциями, а не с чем-то другим. Будем для краткости называть субстанциально-ориентированную логику «С-логика».

Что такое процессуальный тип мышления, процессуальная логика? Здесь мы встречаемся с таким взглядом на мир, который отталкивается от понимания мира как многообразия действий (или, точнее, действ[ован]ий — аф‘а̄л). Действия не могут не быть привязаны к действователю (фа̄‘ил); это значит, что процессуально-ориентированный взгляд видит мир не просто как многообразие действий, но — как многообразие действий-действователя. Наконец, понятие действия бессмысленно, если мы не упомянем третий элемент — маф‘ӯл, «претерпевающее».

Парадигма фи‘л/фа̄‘ил-маф‘ӯл, «действие, действователь, претерпевающее» — это базовая парадигма для этого взгляда. Она, как известно, внедрена в арабский язык в качестве языковой парадигмы; она же служит «стартовой площадкой» для теоретического мышления. Процессуальный взгляд предполагает и свою логику, не менее строгую, чем аристотелевская. Эту логику, ориентированную на процессуальность, будем называть для краткости «П-логика». Ее базовые положения рассмотрены в двух моих последних работах[1]1, и этот раздел книги можно в известном смысле рассматривать как их продолжение.

[1]1 Это [Смирнов 2014а] и [Смирнов 2014б], где особенно важны с. 46—70. Здесь невозможно повторять, даже в основных чертах, то, что сказано там. И все же одно обстоятельство заслуживает специального упоминания. «Лакмусовой бумажкой» (не единственной, но едва ли не главной), отличающей процессуальный взгляд от субстанциального, служит признание независимого, собственного онтологического статуса процесса, несводимого к и отличного от онтологических статусов действователя и претерпевающего. Такое признание невозможно для субстанциально-ориентированного взгляда, но оно принципиально для процессуально-ориентированного мышления.

17

Подчеркну, что речь идет именно о закономерностях, т. е. о чем-то сугубо объективном, что может быть проверено и подтверждено (или опровергнуто) любым исследователем. Речь не об интерпретациях, более или менее вероятных и предполагающих в любом случае некий изначальный личный выбор позиции, ракурса и перспективы — выбор, не обладающий обязывающим характером ни для кого, кроме сделавшего его человека. Здесь — иначе: речь идет об объективных, просчитываемых и одинаково открытых для всех закономерностях. А значит, речь идет о науке.

В [Смирнов 2014б] было показано на конкретном примере, что субъект-предикатная конструкция, выраженная словесно, допускает два истолкования, а именно — истолкования в С-логике и П-логике. Там же высказана гипотеза о том, что данное положение верно для любой субъект-предикатной конструкции. Разрыв между словом и мышлением, точнее, отрыв мышления от словесной фиксации его результатов заметен в этой точке наиболее ярко. Арифметически одно предложение всегда может быть понято в двух логиках, ему всегда может быть дано С-истолкование и П-истолкование. Словесно выраженное предложение маскирует эту возможность, скрывает ее. Двое могут обмениваться такими предложениями, не замечая, что каждый из них мыслит в иной логике, нежели его собеседник.

Смысл субъект-предикатной конструкции, объективно заложенный в ней, может быть столь же объективно показан. Наука о смысле (я называю ее «логика смысла») берет начало здесь, в этой точке. Это — точка субъект-предикатной связанности, которая раскрывается в двух логиках, разворачиваясь в С- и П-предложения. Такое раскрытие — процедура, т. е. последовательность шагов, не зависящих от конкретного содержания.

В этом разделе я хочу сделать шаг вперед, от единичной субъект-предикатной конструкции (т. е. одного предложения) к тексту. Мне представляется очевидным, что можно говорить о трех уровнях языковой реальности, т. е. о трех уровнях словесного схватывания смысла. Это (1) слово, (2) предложение и (3) текст. Только второй и третий уровни — уровни речи, т. е. уровни схватывания связности. Связность по преимуществу — это субъект-предикатная связность, поэтому на уровне одного предложения работать с ней легче всего. Слово беременно связностью, однако связность, изымаемая из слова в ходе его логико-смыслового анализа, так или иначе заимствована у предложения, поскольку всегда предполагает включенность слова в предложение. А вот текст, т. е. некая совокупность предложений, обладает сво

18

им смыслом. Как предложение, так и текст могут быть истолкованы в С-логике и П-логике. Вопрос в том, как можно перейти от закономерно раскрываемой возможности С- и П-истолкований любого предложения к уровню текста, т. е. к уровню целостного, обобщающего смысла некоего набора предложений (а не отдельного предложения), показав возможность С- и П-истолкований не просто любого отдельного предложения, но всего текста. Здесь будет дан предварительный ответ на данный вопрос.

Тавх̣ӣд: субстанциальный и процессуальный аспекты

Интерпретации в С-логике и П-логике могут быть в принципе даны любому положению; в этом смысле они представляют собой универсальное методологическое средство анализа. Положение, именуемое тавх̣ӣд ’алла̄х (часто сокращаемое до первого слова) — утверждение единственности Бога, — служит краеугольным камнем исламского вероучения и в целом — того мировоззрения, которое характерно для арабо-мусульманской культуры классической эпохи; конечно, это мировоззрение распространяет свою власть и за ее пределы, но нас здесь будет интересовать именно данный период. Я предполагаю поговорить о том, какие основные смыслы несет положение о тавх̣ӣд и каковы результаты его последовательного, философского продумывания в двух перспективах: в перспективе С-логики, разрабатывавшейся в арабо-мусульманской культуре на основе воспринятого греческого наследия, и в перспективе П-логики, которая скорее характерна для собственного мышления этой культуры, не ориентированного на заимствованные образцы.

Самый очевидный, непосредственно считываемый смысл тезиса о тавх̣ӣд ’алла̄х — это утверждение о том, что Бог — единственное подлинное божество, что ни на небе, ни на земле нет божеств, которые в самом деле были бы божествами. Притязание на божественность какого-либо объекта поклонения, кроме Бога, является с этой точки зрения заведомо ложным. Этот смысл зафиксирован в первой половине исламской формулы исповедания веры (шаха̄да): «нет бога, кроме Бога…», — и может считаться действительно общеисламским, т. е. таким, который признается всеми мусульманами без изъятия (речь именно о признании, а не о толковании), и таким, что его нарушение или непризнание выводит мусульманина за пределы ислама, в том числе — влечет меры правового характера, а для немусульманина — не позволяет принять ислам. С точки зрения фикха шаха̄да является

19

непременной обязанностью (ва̄джиб, фард̣) мусульманина, а с точки зрения вероучения — первым из пяти столпов ислама; для немусульман троекратное произнесение формулы исповедания веры означает принятие ислама[1]2, поэтому такой статус тезиса о тавх̣ӣд ’алла̄х в названном его понимании не должен вызывать удивления.

Этот смысл положения о тавх̣ӣд ’алла̄х легко вычитывается из многих аятов Корана, и их можно было бы цитировать почти без конца в подтверждение этого. То же касается и сунны: хадисы, затрагивающие вопросы отношения между человеком и Богом, почти неизменно фиксируют мысль о том, что только Бог — подлинное божество, тогда как все прочие предметы поклонения — божества неподлинные, а учения об их божественности ложны в самом своем основании.

Что, однако, означает подлинная божественность Бога и неподлинность всех других предметов поклонения, претендующих или претендовавших в глазах людей на божественность? Если утверждение единственности Бога — это утверждение его подлинной божественности, то что означает подлинность (и, соответственно, неподлинность) божественности?

Мне представляется, что ведущий мотив аятов и хадисов, имеющих отношение к этому вопросу, — это представление о том, что подлинность божества — это его действенность. Неподлинные божества лишь претендуют на то, что они управляют судьбами людей в этом мире и помогают им на том свете, в действительности же эти притязания тают как туман, когда обнажается суть вещей. А обнажается она, почти в прямом смысле (вспомним коранический мотив «обнажения голени»3), с наибольшей силой в промежуток между концом сроков творения и Судом. Тогда становится очевидным и несомненным, что неистинные божества не способны гарантировать своим приверженцам счастье: их последователи лишаются действенного покровительства и (согласно одному из вариантов развития событий) навсегда гибнут в геенне, куда уводят их ложные божества. Только подлинный Бог вершит Суд, определяя райскую или адскую участь людей, и только

[1]2 Как правило, при условии наличия намерения со стороны произносящего, хотя некоторые исламские правоведы не выдвигают этого условия.

Коран 68:42; по мнению комментаторов классического периода, «обнажение голени» здесь указывает, как в арабской идиоме, на величайший, труднейший момент некоего дела, в данном случае — на пик испытания людей перед Судом, когда обнажается вся правда, свидетельствующая о том, какую участь в потустороннем мире заслужили себе люди деяниями в земной жизни.

20

он может простить прегрешения людей и даровать благую, райскую судьбу вместо тяжкого, адского удела.

В этой связи интересно рассуждение, которое находим в 21-й суре, где пространный пассаж о единственности Бога на небе и на земле завершается словами: «Если бы на них обоих были какие-либо боги кроме Бога, то они разрушились бы»[1]; под «ними», которые разрушились бы, здесь однозначно имеются в виду земля и небо. Это утверждение и по форме, и по существу является доказательством от обратного; при этом интересно отметить, что наличие двух (или более) действователей разрушает не самих этих действователей, а предмет приложения их сил. Основания этого доказательства, его неэксплицированные посылки вскрывает аш-Шавка̄нӣ[2]. Ссылаясь на мнение ал-Фарра̄’[3] в вопросе о филологическом толковании одного из арабских языковых оборотов, употребленных в этом аяте, аш-Шавка̄нӣ продолжает:

«Разрушение» (фаса̄д) обосновано тем, что из существования другого божества наряду с Богом вытекает, что каждый из двоих имеет полновластную способность (к̣а̄дир) распоряжаться и действовать, из чего проистекает соперничество (тана̄зу‘) и раздор (их̱тила̄ф), по причине коих и наступает разрушение [Шавкани. С. 402].

Представление о полноте могущества Действователя, о том, что вся действенность принадлежит исключительно ему, Богу, стало общим местом исламского вероучения еще в классические времена. От этого положения и отталкивается аш-Шавка̄нӣ, строя свой силлогизм. Пусть у нас будут два действователя, обладающие неограниченной способностью совершать действия. Они будут иметь разную волю (это не сказано явно, но вытекает из различия действователей), а значит, неизбежно разрушат то, на что направлена их воля. Ведь различие воль и полновластность действия означают, что каждый из действователей будет делать что пожелает, в результате чего наступит хаос.

[1] Коран 21:22, С. Здесь и далее помета «С.» означает перевод Г. С. Саблукова (орфография и пунктуация автора сохранена), отсутствие пометы указывает, что перевод выполнен мною.

[2] Аш-Шавка̄нӣ, Мух̣аммад ибн ‘Алӣ (1760—1839) — йеменский мыслитель, муфтий Саны; его часто рассматривают как важное звено в переходе от традиционализма к возрождению и реформаторству XIX—XX вв.

[3] Представитель куфийской грамматической школы (ум. 822).

21

Однако на земле и на небе порядок, а не хаос. Следовательно, предположение неверно, а значит, действователь — один.

У этого рассуждения есть и еще одна сторона — толкование принципа тавх̣ӣд как тавх̣ӣд аф‘а̄л, «утверждение единственности действий», то есть возведение их к единственному Действователю. Такое понимание принципа тавх̣ӣд — магистральное в исламской мысли, сближающее даже такие противоборствующие ее направления, как традиционное вероучение и суфизм. Ведь суфий, которому открывается его «потаенное» (сирр), видит, что первое лицо, то есть лицо действователя, по истине принадлежит Богу, а не ему; неспособность провести ясную и однозначную линию, разделяющую божественное «я» и «я» человека, иными словами, видение Бога в качестве агента своих действий, ввергает его в «растерянность» (х̣айра), поскольку стирает ориентиры, которые люди обычно воспринимают как сами собой разумеющиеся. Конечно, такой взгляд — не то же самое, что тезис зрелого ашаритского вероучения о том, что все действия людей (и даже их желания и воля) творятся Богом. Однако очевидно, что общим для этих двух, в каком-то смысле крайних, направлений исламской мысли служит представление о тавх̣ӣд аф‘а̄л, разделяет же их лишь толкование, а не признание этого положения, задающего магистраль развития мысли.

Итак, положение о единственности божества, тавх̣ӣд ’алла̄х, имеет своей оборотной стороной и даже своим обоснованием положение о единственности подлинного Действователя — того, кому должны быть приписаны все действия, результаты которых мы находим в мире, а точнее, находим как мир, и которые определят нашу участь после конца времен, на том свете. Но это положение имеет, помимо процессуального, ориентированного на рассмотрение действия, и другой аспект, ориентированный на рассмотрение «самости» (з̱а̄т). Его можно — правда, с существенными оговорками — считать задающим субстанциальную перспективу рассуждения[1].

[1] Эти оговорки довольно очевидны. Во-первых, филологического свойства: «субстанция» в арабо-мусульманской мысли передается обычно термином джавхар, что совсем не то же самое, что з̱а̄т («самость»). Во-вторых — и это, конечно, более существенно — категория субстанции не может не быть связана с категорией акциденции, тогда как приложение этой категории к божеству в пространстве исламской мысли очень трудно представить. В-третьих — и это, я думаю, самое существенное — категория з̱а̄т (самость) может разрабатываться в процессуальной перспективе, поскольку указывает на самость действователя или претерпевающего, тогда как категория субстанции (джавхар) требует собственной, субстанциально-ориентированной парадигматики мысли.

22

Эта перспектива в контексте исламской вероучительной мысли оказывается значительно беднее, нежели процессуальная, ориентированная на аспект действий. Является ли это следствием общей ориентации арабской мысли на рассмотрение именно действенного (процессуального) аспекта действительности, или скорее вероучительные установки ислама определяют преобладание этого, действенного, аспекта над субстанциальным? Конечно, однозначный ответ на такой вопрос дать непросто, и все же я склоняюсь к первому варианту. Вероучение отнюдь не представлено в готовом виде в тексте Корана и сунны, оно — плод серьезных теоретических усилий; текст Корана и сунны — вовсе не идейный монолит, картина мысли набросана в них очень разноречивыми мазками, и теоретик имеет весьма широкий выбор направления, по которому может направить свою систематизирующую мысль. Вряд ли текст Корана, тем более текст сунны однозначно предопределил, что именно превратилось в преобладающий мотив вероучения; скорее в этом выборе проявилась глубинная парадигматика мысли, характерная для этой культуры. Наконец, представители любых, крайне разнообразных направлений вероучительной и философской мысли, развившихся в лоне ислама как в П-перспективе, так и в С-перспективе, с одинаковым успехом могут ссылаться на Коран и сунну для подкрепления своих взглядов авторитетом текста, так что мысль и логика ее построения здесь явно имеют определяющий характер в отношении текста.

Так или иначе, мы обнаруживаем, что исламское вероучение не ориентирует верующего на то, чтобы задумываться над вопросом что есть Бог. Парадигматическим в этом отношении можно считать хадис «не задумывайтесь о самом (з̱а̄т) Боге, думайте о дарах Бога»[1]. Эта формула определяет общее настроение исламской вероучительной мысли: рассматривать мир со всеми его «самостями» (з̱ава̄т) и «действиями» (аф‘а̄л), в том числе, конечно же, и действиями человека, как результат божественного действия, как претерпевающее для творческой активности божества. Именно таким оказывается путь к

[1] Наиболее частотная формула —

хотя нередко встречается окончание

Этот хадис отсутствует в «шести книгах» суннитов, но его многократно приводят авторы классического периода, в т. ч. Ибн Манз̣ӯр (см. [Ибн Манзур]. Т. 14. С. 44). Ибн Таймиййа пишет о нем, что «в этой и подобной ей формулировках хадис “не задумывайтесь о самом Боге, думайте о дарах Бога” передают как установленный (с̱а̄бит) со слов пророка и его сподвижников, как доведенный (марфӯ‘) и не доведенный до него» ([Ибн Таймиййа]. Т. 6. С. 342).

23

осознанию Бога в исламском вероучении: он строится не как ответ на вопрос «что это?», а как рассуждение вокруг проблемы «чье это действие?». Мир, безусловно, приводит к Богу; но приводит не через рассмотрение его субстанции или его природы как таковой, а благодаря взгляду на него как на претерпевающую сторону божественного действия, необходимо связанную с его активной стороной, т. е. с самим Действователем — Богом.

Эта необходимая связанность и логическая неразрывность Бога как действователя, с одной стороны, и, с другой стороны, мира как претерпевающего для этого действия, составляющая в своем чистом виде логическое условие любого, не только божественного, действия, в данном случае дополняется особым представлением о субстанциальной разведенности действователя и претерпевающего. Следует, конечно, уточнить, о чем идет речь. Действователь и претерпевающее всегда разведены как самости, и это — также необходимое логическое условие любого действия, поскольку действие связывает действователя с претерпевающим, и оно не может происходить, если ему нечего связывать, т. е. если действователь и претерпевающее не разведены. В процессуальной парадигме это условие понимается жестко и исключает диалектические отождествления в одном лице действователя, действия и претерпевающего (каким было, например, отождествление «разумеющего», «разумеемого» и «разумения» в Первом Разуме у фала̄сифа). Но эта самостная разведенность, выступающая как логическое условие в процессуальной парадигме, вовсе не влечет с необходимостью субстанциальной различенности[1]: самостно различные действователь и претерпевающее могут иметь разные субстанции, а могут — одинаковые. Это так в общем случае[2];

[1] В этом — еще один немаловажный пункт различия понятий з̱а̄т и джавхар, «самость» и «субстанция», о котором мы говорили выше.

[2] Возможно, читатель уже не раз задал себе вопрос: если Действователь — один, если все действия принадлежат Богу (положение о тавх̣ӣд аф‘а̄л), то о каком «общем случае» может идти речь? Ведь тогда мы имеем единственный случай, не воспроизводимый, исключающий аналоги и не позволяющий делать обобщения.

Дело в том, что представление о Действователе-Боге как единственном и исключительном агенте всех действий никогда не было безоговорочным, общепринятым в исламской мысли. Есть как минимум два ярких примера принципиально иных решений вопроса о единственности или неединственности агента действий. Мутазилиты считали подлинным действователем человека наряду с Богом, причем области могущества человека и Бога у них не совпадали, а значит, действия человека оказывались в полном смысле автономны. В учении

Ибн ‘Арабӣ действие имеет не единственного агента, а двух — божественную и человеческую стороны, и совершается человеком настолько же, насколько и Богом. И мутазилиты, и Ибн ‘Арабӣ строят общую теорию, в которой действователь — не единственно и не исключительно Бог; имея в виду их построения, и можно говорить об «общем случае» рассмотрения действия как относимого не только к Действователю-Богу. Наконец, и в вероучительной мысли мы нередко встречаем рассуждения о действии человека, которые построены так, как если бы речь шла о его собственном действии; такие рассуждения также подпадают под «общий случай».

24

но когда речь идет о действователе-Боге и претерпевающем-мире, мы однозначно фиксируем то, что можно назвать полной субстанциальной, не только самостной, разведенностью Бога и мира, действователя и претерпевающего.

Настойчивый коранический мотив несопоставимости Бога и человека, Бога и мира, Бога и прочих (неистинных) божеств, в общем, Бога и всего прочего — мотив, который уверенно прослеживается и в сунне — при его продумывании дает рождение отчетливо формулируемому тезису об отсутствии «общности» (иштира̄к) между этими двумя сторонами: между Богом и всем прочим. Несопоставимость Бога и человека, Бога и всего прочего — это прежде всего несопоставимость их сил действия. Как змеи волхвов оказываются побеждены и поглощены змеем Моисея (см. Коран 26:43—45) — при том, что и то и другое выходит за пределы обычного, природного хода вещей — так и действенность любых божеств, не говоря уже о человеке или материальном мире, обращается в ничто в сопоставлении с силой действия Бога. Коран настойчиво подчеркивает, что действия Бога обеспечивают буквально весь ход вещей: именно его сила действия стоит за выпадением дождя, ростом растений, произрастанием скота и т. д. Эта тенденция различить, развести Бога, с одной стороны, и все прочее — с другой, очень заметна в Коране: с Богом как действователем несопоставима действенность любого, кто претендует на то, чтобы действовать наряду с Богом; любая другая сила действия оказывается иллюзией, рассыпается в прах, стоит ей встретиться с действенностью Бога. Так понятая несопоставимость и так проведенное представление о ней очень недалеки от тезиса о том, что все действия творятся Богом, который будет принят и разработан в ашаризме.

Итак, отсутствие общности между Богом и всем прочим — это прежде всего несопоставимость силы действия Бога и всего остального. Эта несопоставимость такова, что действенность всего прочего обращается в ничто в сравнении с действенностью Бога — так любое

25

число обнуляется в сравнении с бесконечностью. После этого вполне логичным и ожидаемым будет заключение о том, что мы находим Бога везде вокруг себя и даже в самих себе (вспомним кораническое «Мы к нему (человеку. — А. С.) ближе его шейной жилы»[1]) — но в том смысле, что находим его действие, отнюдь не его самость (з̱а̄т). Самость Бога несомненна для нас, поскольку без нее не было бы ничего (ведь всё — это результат действий этой самости); но какова она — мы сказать не можем. Субстанциально Бог и мир несопоставимы до абсолютной, полной противоположности, общность-иштира̄к исключена между ними не только с точки зрения действенного аспекта, но и с точки зрения субстанциальной. Не случайно, видимо, термин ширка, который обычно передают как «многобожие», имеет тот же корень, что иштира̄к: многобожие — это не только и даже не столько множественность богов, сколько — в первую очередь — общность Бога и чего-либо другого.

Путешествуя по территории смыслов важнейшей категории исламского вероучения — категории тавх̣ӣд, мы описали своеобразный круг и вернулись в исходную точку. Отрицание общности между Богом и всем прочим и означает тавх̣ӣд ’алла̄х — утверждение единственности Бога. Но теперь мы знаем, какие векторы рассуждения предполагает этот тезис, сам по себе весьма простой и незамысловатый. Каждый из этих векторов заслуживает отдельного, подробного рассмотрения. Однако наша задача здесь не в этом; наша задача — проследить дальнейшую судьбу этих представлений в теоретической мысли.

Божественные имена и атрибуты: подход филологов

Положение о «прекрасных именах Бога» (асма̄’ ’алла̄х ал-х̣усна̄) — не менее общепринятое и не менее несомненное в контексте исламского вероучения, чем положение о тавх̣ӣд. Более того, это — не некий «отдельный», особый пункт вероучения; положение о божественных именах трудно представить в отрыве от положения о единобожии (тавх̣ӣд ’алла̄х), и наоборот — положение о тавх̣ӣд ’алла̄х плотно спаяно с положением о божественных именах.

Два термина: «имя» (исм) и «атрибут» (с̣ифа, букв. «описание»), — употребляются в арабо-мусульманской мысли (взятой как целое, не только в вероучении), когда речь идет о такой предикации,

[1] Коран 50:16, С.

26

где субъектом выступает Бог. Интересно отметить, что исламская мысль, исследовавшая текст Корана с целью досконально прояснить, что именно он сообщает о Боге, подходила к этому вопросу именно так, максимально широко, фактически понимая предикат так же, как он понимается современными лингвистами, и, далее, видя в таких предикатах прямую или непрямую фиксацию имен и атрибутов Бога. Как представляется, логика движения мысли была именно такой: исследовать случаи предикации и на этой основе понять, как описан Бог в его собственной речи — в Коране[1].

Возьмем в качестве примера отрывок из обширного труда выдающегося филолога ал-Азхарӣ (895—980) «Тахз̱ӣб ал-луг̣а». Название этой работы можно передать как «Правильное употребление слов», поскольку термин луг̣а обозначает не только «язык, говор», но и «словарный состав, лексика». Работа, таким образом, ориентирована на установление правильного значения и правильной этимологии слов арабского языка, а о ее весе и авторитете говорит тот факт, что позже Ибн Манз̣ӯр в изобилии использовал ее при составлении своего «Лиса̄н ал-‘араб»[2]. Таким образом, это — работа лексикографа, и именно в данном качестве она интересна для нас здесь; мы можем считать ее характерным примером того, как арабская филология подходит к вопросу определения имен и атрибутов Бога.

Ал-Лайс̱[3] говорил: [слово] ал-х̣ана̄н [означает] «милость» (рах̣ма), а [соответствующее] действие (фи‘л) — это ат-тах̣аннун. Он говорил: Бог — Милостивый (х̣анна̄н), [то есть] Щедрый (манна̄н), Милосердный (рах̣ӣм) к Своим рабам. К этому — речение Всевышнего: «И х̣ана̄н» — то есть милость (рах̣ма) — «от Нас»[4].

[1] Напомню, что Коран, согласно исламскому вероучению, — это «речь Бога» (кала̄м ’алла̄х).

[2] А ал-Азхарӣ, в свою очередь, при составлении своего словаря использовал материалы, полученные им от его учителя ал-Мунз̱ирӣ (см. подробнее [Blachere]).

[3] Ал-Лайс̱ ибн ал-Муз̣аффар (ум. ок. 800) — филолог и факих, завершил редакцию Кита̄б ал-‘айн («Книга, [начинающаяся на букву] ‘айн») — первого словаря арабского языка, принадлежащего ал-Х̱алӣлу, одному из основателей арабской филологии; некоторые ученые классического периода даже считали ал-Лайс̱а автором этого словаря (см. [Sellheim]).

[4] Ал-Азхарӣ приводит отрывок из Корана (19:13), где Бог говорит об Иоанне, что тому еще в детстве были дарованы от Бога мудрость, чистота и х̣ана̄н — то есть, как поясняет ал-Азхарӣ, рах̣ма «милость».

27

Я же скажу: [слово] ал-х̣анна̄н — одно из имен Всевышнего Бога, образованное по модели фа‘‘а̄л[1]. Некоторые наши светила отрицали здесь удвоение [харфа «н»], поскольку относили это слово к ал-х̣анӣн, а ал-х̣анӣн никак не может быть одним из атрибутов (с̣ифа̄т) Бога[2]. Однако смысл [слова] ал-х̣анна̄н — это ар-рах̣ӣм («Милостивый». — А. С.), от ал-х̣ана̄н, то есть ар-рах̣ма (милость. — А. С.) [Азхари. Т. 3. С. 286].

Обратим внимание сперва на первое предложение отрывка, в завершающей части которого сказано, что «действие (фи‘л) — это ат-тах̣аннун». Термин фи‘л является именем и означает буквально «действие» (или, если захотим передать процессуальность, — «действ[ован]ие»), а взятый в качестве грамматического термина — «глагол». Ал-Азхарӣ — лексикограф, и можно было бы ожидать, что он употребляет слово фи‘л в терминологическом значении, как «глагол». Классов слов в арабском языке — три: имена, глаголы и частицы (х̣урӯф). Уже упомянутые слова х̣ана̄н и рах̣ма — это имена, и можно было бы ожидать, что после имен ал-Азхарӣ упомянет глагольную форму с тем же корнем, что у имени х̣ана̄н, чтобы дать исчерпывающее перечисление классов слов с корнем х̣-н-н (частицы-х̣урӯф в данном случае в счет не идут). Однако, сказав, что сейчас он упомянет фи‘л, ал-Азхарӣ дает не глагольную форму, а масдар (тах̣аннун) — то есть имя действия, при том, что масдар относится к категории имен, а не глаголов.

Это высвечивает ту роль, которую играет масдар в арабском языковом и филологическом мышлении, а также масштаб понимания термина фи‘л, который, обозначая в грамматике «глагол» (т. е. слово, указывающее на время), на уровне мысли понимается не только как действие (что прямо соответствовало бы грамматическому

[1] В арабской филологии принято фиксировать модели слов с использованием харфов ф-‘-л, которые при замене их другими корневыми харфами дают искомое слово. В данном случае подстановки ф → х̣, ‘ → н, л → н превращают фа‘‘а̄л в х̣анна̄н.

[2] Иначе говоря, некоторые великие предшественники ал-Азхарӣ (в оригинале — маша̄йих̱у-на̄, «наши старцы», «наши шейхи») считали, что слово х̣анна̄н берет начало от слова х̣анӣн и, следовательно, несет его смысл — поскольку, согласно общим представлениям о словообразовании (иштик̣а̄к̣), производное слово сохраняет смысл основы и добавляет к нему некий дополнительный смысл. Поэтому, если слово х̣анна̄н образовано от х̣анӣн, оно не может не нести его смысла, а поскольку среди смыслов слова х̣анӣн — «тоска», то оказалось бы, что Бог имеет атрибут «тоскующий» (или «тоскливый»), что абсурдно.

28

значению и предполагаемому грамматикой указанию на время, поскольку действие протекает во времени и бывает «совершаемым», «совершенным» или таким, которое только «будет совершено»), но и как действ[ован] ие, т. е. как процесс, не указывающий на время — как не указывает на время тах̣аннун, будучи масдаром (и как не указывает на время имя вообще).

Тах̣аннун трудно перевести одним словом (подошло бы «умилостивление», если бы не его искусственность), лучше всего сказать «проявление-милости». «Проявление-милости» совершается вне времени; это процесс, а не действие. Таким образом, слово фи‘л обозначает и действие, которое совершается во времени и не может быть из него изъято, чему в грамматике соответствует понимание термина фи‘л как глагола, и процесс (= действ[ован]ие), который совершается вне времени, чему в грамматике соответствует — строго говоря — категория масдара. В мышлении — и это демонстрирует нам цитата из ал-Лайс̱а, приводимая ал-Азхарӣ, — совершается дрейф от первого ко второму пониманию.

Субстанция и процесс: трансцендентальные условия

В таком дрейфе самом по себе нет ничего специфического для арабского мышления. Ведь самым обычным делом и для нас будет сказать «действие качения», «действие сверления» и т. п., когда мы употребляем имена процессов (качение, сверление) для обозначения действий. Таким образом, и для нас такая смена регистра происходит в языке совершенно естественно. Мы, как будто не задумываясь, отбрасываем временнýю составляющую действия, тем самым превращая его в процесс. За этими языковыми формами стоят, пусть и неявно, наши представления о том, что действие оборачивается процессом, что, говоря о действии, можно абстрагироваться от временнóй среды, которая, казалось бы, составляет плоть и кровь действия. Но ведь точно так же, переместившись в субстанциально-ориентированную среду мышления, мы говорим о субстанции, абстрагируясь от материи, от вещества — от того, что, казалось бы, составляет плоть и кровь субстанциально-понятых вещей. И там и тут, и в процессуальной перспективе, и в субстанциальной перспективе, происходит прорыв очевидности, понятой, так сказать, осязаемо, просто и доступно для любого: ведь всякий может увидеть и пощупать вещество или совершить какое-нибудь действие. Для любого человека с улицы очевидна эта овеществленность и эта овремененность, — но мысль

29

может быть выстроена только тогда, когда эта слишком явная очевидность прорвана, когда осуществлен выход за нее — то, что мы можем назвать трансценденцией.

Такая трансценденция совершается в нашей речи — причем так, что мы не задумываемся об этом и как будто не замечаем ее. Мы видели, как это происходит в случае действия и процесса, когда мы прорываем временнýю пелену, окутывающую действие, и поднимаемся к процессу, сохраняющему действенность, но утрачивающему временнóй характер. Но ведь по сути то же самое имеет место и тогда, когда мы употребляем имена. В этом случае, правда, нет смены языковых форм, как то случается при замене глагола именем, когда мы говорим не «действие сверлю» или хотя бы «действие сверлить», а «действие сверления», отождествляя действие не с глаголом, а с именем. Однако сам факт употребления имен уже предполагает трансценденцию, уже требует — в качестве своего условия — прорыва горизонта материальности и выхода за его пределы — туда, где вещество, материя (в осязаемом смысле этого слова) теряет всю свою власть, уступая ее «идее», «субстанции» или иным категориям, освобождающим вещь от власти материальности.

Материальность связывают прежде всего с пространством: материя — это возможность арифметического умножения одной и той же вещи, одной и той же субстанции (сущности). Такое умножение — именно пространственное. Единственная субстанция «стол» многократно умножится в пространстве, давая неограниченное количество столов, воплощенных в веществе и доступных органам чувств. Конечно, умножение можно представить и во времени, взяв одну и ту же единичную вещь-субстанцию и наблюдая ее копии, сменяющие друг друга с течением времени. Один и тот же стол на протяжении любого отрезка времени будет меняться материально, вещественно, из нового и блестящего превращаясь в потрепанного временем и являя следы своего использования: стол остается тем же самым не потому, что сохраняется его вещество (мы можем заменить одну его ножку или даже все, а затем и столешницу), а потому, что это — та же самая субстанция, та же самая сущность. И все же временнóе изменение — не конституирующее для материальности; главным для нее служит пространственность. Материальную вещь можно легко изъять из временнóго потока, сфотографировав либо нарисовав ее или же проделав то же самое мысленно. Мгновенное схватывание лишает материальную вещь временнóго измерения, но вовсе не лишает ее материальности. Материальность остается, зафиксированная

30

пространственно, как вневременной разброс: снимок пустого читального зала библиотеки со множеством столов не дает никакого временнóго изменения, но тем не менее дает материальное умножение одной и той же субстанции.

Время же, напротив, конституирует действие: действие в отношении процесса играет ту же роль, что материя в отношении субстанции. Здесь обратное соотношение, нежели в предыдущем примере. Мы можем умножить действие пространственно, представив себе его совершение множеством действователей. Например, на улице множество людей идут и множество машин едут: действие «идти» и «ехать» умножено здесь в пространстве благодаря умножению действователей. И все же не пространство конституирует действие, а именно время. На фотографии (если она сделана с маленькой выдержкой) ни люди, ни машины не будут совершать действий, они застынут в неподвижности: мы будем иметь субстанции, но не действователей и не действия. Специальным приемом длинной выдержки фотографы имитируют действия, как будто помещая их в мгновенный снимок. На таком снимке мы не увидим машин-субстанций, заметим только прочерченные красные и белые полосы хвостовых огней и фар: так субстанция делает вид, что исчезает, как будто уступая место действию. Именно как будто: чтобы увидеть действие на такой фотографии, надо мысленно восстановить последовательность событий, намек на которые дан нам как красные и белые полосы; надо как будто увидеть движущиеся машины, восстановив их движение по тем красным и белым полосам, что даны нам.

Чтобы отобразить действие напрямую, не метафорично и не намеком, нам нужна лента, а не картинка, кино, а не фотография[1]. Если субстанция умножается в пространстве во множестве копий, то процесс умножается во времени, давая временнýю множественность своих совершений. Процесс «хождение» или «езда» может совершаться в любое из мгновений ленты времени, давая действие, неограниченно умножающее вневременной процесс, как пространство умножает субстанцию.

[1] Заметим, что кинематографическая лента состоит из множества картинок-фотографий: продолжение этой метафоры приводит нас к продумыванию вопроса о том, стоит ли мыслить время атомарно или его нужно непременно понимать континуально. Интересно, что компьютерная видеотехнология может отображать то же, что отображает кинематографическая лента, но не с помощью умножения полноценных мгновенных картинок, а иначе, фиксируя лишь изменения каждого кадра.

31

Пространство и время, материя и действие, субстанция и процесс демонстрируют удивительный параллелизм, транспонирующий одно в другое: пространство во время, материю в действие, субстанцию в процесс и наоборот.

Этот параллелизм распространяется и на понимание вечности. Вечность снимает время; но снимает в соответствии с тем, как время понимается в субстанциальной и процессуальной перспективах, то есть в соответствии с его функциями. Вечность субстанций (то, что можно назвать сразу-вечностью) — как мгновенный снимок, на котором все действия имеются нераздельно и неслиянно, как красные и белые линии автомобильных огней на ночной фотографии города, сделанной с большой выдержкой, дают нам сразу все движения машин, в нашем мире растянутые во времени. Вечность процессов — как бесконечная лента, заведомо превышающая любой временной отрезок. Это — «растянутая» вечность, стоящая «выше» времени не потому, что прошлое и будущее в ней как бы одновременны (так что эта одно-временность того, что для нас разно-временно, уничтожает время, состоящее как раз в рядоположенности, но не просто стирает его, а переводит в новое качество, сворачивая эту рядоположенность в сразу-положенность), а потому, что они «получаются» из нее, порождаются ею как некие ее «слепки», или «клоны». В вечности субстанций все действия уже совершены, потому что они как будто имеются все сразу; в вечности процессов никакие действия еще не совершены, потому что они бесконечно предполагаются бесконечной растянутостью процессов. Ни в вечности субстанций, ни в вечности процессов никаких действий нет, они сняты — но сняты по-разному. Ведь действия — это изменения per se (то, что Аристотель понимал под движением). Изменение несовместимо с вечностью; вечность — это отсутствие изменений.

Глагольная и именная предикация

Вернемся к нашей цитате. Как видим, еще ал-Лайс̱ утверждает, что Бог — «Милостивый» (х̣анна̄н), на том основании, что в Коране сказано ва х̣ана̄нан мин ладунна̄ «и милость от Нас». Эти слова — часть аята «Мы даровали ему (Иоанну. — А. С.) мудрость в раннем возрасте, милость от Нас и чистоту»[1]. Предицируемое Богу «дарование милости (х̣ана̄н)» означает, с точки зрения ал-Лайс̱а, что

[1] Коран 19:12—13.

32

Бог — Милостивый (х̣анна̄н). Эту логику и этот вывод не оспаривает ал-Азхарӣ; более того, он подтверждает ее, употребляя и термин «имя», и термин «атрибут». Стоит отметить, что слово х̣анна̄н в Коране не употребляется; более того, процитированный аят — единственный случай употребления не только слова х̣ана̄н, но и вообще слов с корнем х̣-н-н в Коране[1]. Значит, для ал-Лайс̱а — и, видимо, для ал-Азхарӣ, который приводит его слова, не возражая им, — процитированный аят — достаточное основание для того, чтобы установить имя Бога х̣анна̄н «Милостивый» на основании рассмотренного случая предикации милости-х̣ана̄н.

Этот случай — отнюдь не одиночный, скорее это — довольно типичный пример того, как предикативные конструкции текста Корана, в которых субъектом выступает Бог, анализируются на предмет определения на их основе имен Бога и его атрибутов. Это важно для нас: в филологии, причем на ранних ее стадиях, понятие «имя Бога» оказывается тесно сопряжено с вопросом о предикации. Конечно, для филологов не стоит проблема логической оправданности таких предикативных конструкций: ее постановка — дело критического философского мышления, тогда как дело филолога — научное описание и объяснение случаев употребления языка. Но важнейшим фактом, который устанавливает филолог, является следующий: кораническая конструкция, в которой субъектом служит «Мы» (цитированные аяты «Мы даровали ему мудрость в раннем возрасте, милость от Нас и чистоту»[2]), а предикатом — «даровали… милость», превращается в другую предикативную конструкцию «Бог — Милостивый». Если первое предложение — глагольное[3], то второе — именное. Но дело не только в этом. Если первое предложение — кораническая цитата, и ставить вопрос о его логической оправданности невозможно в контексте исламской культуры, то второе предложение не обладает иммунитетом коранического текста и не только может, но и должно быть исследовано на предмет логической оправданности. Так филологический анализ готовит необходимую почву для критического рассмотрения вопроса об атрибутах Бога.

[1] Если не считать 9:25, где употреблен оборот йавм х̣унайн — «день Хунайна»: «Хунайн» здесь, как поясняет в своем комментарии ат̣-Т̣абарӣ, — название вади между Меккой и Таифом или же селения в той же местности.

[2] Коран 19:12—13.

[3] Цитированный аят в оригинале:

33

«Имя» и «атрибут»: вероучительный подход

Как соотносятся термины «имя» и «атрибут»? Когда речь идет о Боге и, соответственно, о божественных именах и атрибутах, эти термины нередко употребляются в текстах попеременно как синонимичные, что видно хотя бы на примере приведенной выше цитаты из ал-Азхарӣ. Но между ними есть и различие, которое будет иметь для нас существенное значение. Ат-Таха̄навӣ в своем знаменитом «Словаре научных терминов» в статьях «’Исм» и «С̣ифа» дает хорошее представление о нем, открывая эти статьи фиксацией наиболее общего значения данных слов — как слов языка и как научных терминов[1]. Выжимкой этого обзора можно считать следующее. Признаком, позволяющим различить «имя» (’исм) и «атрибут» (с̣ифа), взятые как термины, а не как слова языка, служит следующее: имя указывает на самость (з̱а̄т), тогда как атрибут — на некий «смысл» (ма‘нан) в этой самости. Таково заостренное выражение различия между этими терминами, которое имеет важнейшее значение именно в контексте вопроса о предикации. Из сказанного видно, что имя фиксирует субъект, тогда как атрибут схватывает предикат этого субъекта, но не сам субъект. И хотя, как отмечает ат-Таха̄навӣ, имя — с точки зрения общеязыкового значения — может указывать не только на самость, но и на смысл в некой самости, а значит, играть ту же роль, что и атрибут, обратное невозможно: атрибут не указывает непосредственно на самость, а только — на некий смысл, приписываемый самости. Значит, атрибут никогда не фиксирует субъект, тогда как имя может указывать как на субъект, так и на предикат субъект-предикатного высказывания.

Почему же у филологов, факихов и вероучителей «имя» и «атрибут» употребляются так, как если бы они были синонимами, когда речь идет о Боге? Емкий ответ находим у ад-Да̄римӣ, известного хадисоведа третьего века хиджры, ставшего одним из главных авторитетов для современных суннитов-традиционалистов:

Имена Бога несоизмеримы с людскими, ибо у людей имена сотворены и метафоричны (муста‘а̄ра «заимствованы». — А. С.), их имена — не то же самое, что их атрибуты, они разнятся (мух̱а̄лифа) с их атрибутами, тогда как имена Бога и есть Его атрибуты, а не что-то разнящееся с ними, и ни один из Его атрибутов не разнится с Его именами. Поэтому тот, кто утверждает, будто какой-либо из божественных атрибутов сотворен или метафоричен, допускает неверие

[1] См. [Таханави. С. 707—708, 1496—1497].

34

(кафара) и нечестие (фаджара). Ведь если сказать «Бог (’алла̄х)», то это — именно «Бог», если сказать «Милостивый», то это — именно «Милостивый» и именно «Бог», если сказать «Милосердный», то это — то же самое, и если сказать «Мудрый», «Достохвальный», «Славный», «Великий», «Возвышенный», «Подчиняющий», «Могущественный», то и здесь — так же, и это именно «Бог»: ни одно Его имя не разнится ни с одним из Его атрибутов, и Его атрибут — ни с одним Его именем.

А человека могут именовать «мудрым», тогда как он невежествен, «справедливым судией», тогда как он — притеснитель, «могущественным», тогда как он ничтожен, «щедрым», тогда как он скряга, «здоровым», тогда как он истощен, «счастливым», тогда как он бедствует, «похвальным», тогда как он заслуживает порицания, «любимым», тогда как его ненавидят, а также «львом», «ослом», «собакой»… «занозой», «ершом»[1] — а он не есть ничто из этого [Дарими. Т. 1. С. 161—162].

Оказывается, что атрибуты Бога всегда указывают на самого Бога, равно как на свой собственный смысл, причем это — строго одно и то же, поскольку нет никакого «разногласия» (мух̱а̄лафа) между тем и другим. Такое разногласие бывает в случае, когда речь идет о людях, поскольку их атрибуты могут быть, во-первых, ложными (невежду именуют «мудрым» и т. д.), а во-вторых, метафоричными (человека называют «ослом», «занозой» и т. д.). И то и другое исключено в отношении Бога: указание имени и указание атрибута — не разное, говорит ад-Да̄римӣ. Фактически он утверждает, что указание на некий атрибут-«смысл» (например, «милость») и есть указание на самого «Бога», что эти указания — одинаковые.

Это и означает, что «имя» и «атрибут» в отношении Бога, хотя и не одно и то же, но тем не менее фактически — не разное. Такое утверждение известного хадисоведа, конечно же, можно принять только на веру, догматически, применив известный ашаритский прием би-ла̄ кайф — «не задавая вопроса как?». Стоит лишь озадачиться таким вопросом, как настойчивая попытка ад-Да̄римӣ убаюкать читателя повторением одного и того же тезиса, никак его не обосновывая, развеется как дым. В самом деле, если рах̣ма̄н «Милостивый» указывает на свой смысл, то как может этот смысл оказаться ровно

[1] Последние два слова в оригинале — х̣анз̣ала и ‘алк̣ама, оба имеют значение «колоквинт», переносное значение — нечто горькое, как в русск. «хрен редьки не слаще»; фигурируют в арабских поговорках в сравнениях с людьми, обозначая едкость их характера.

35

тем же, что тот, на который указывает имя ’алла̄х «Бог»? Этот вопрос концептуализируется в терминах арабской теории указания на смысл следующим образом. Либо различие рах̣ма̄н и ’алла̄х — чисто номинальное (то есть различие на уровне лафз̣ — высказанности), тогда как смысл (ма‘нан) того и другого — строго один и тот же; но тогда все имена Бога — синонимы и не имеют собственного значения, чего ад-Да̄римӣ допустить никак не может. Либо каждое из имен указывает на собственный смысл-ма‘нан, и тогда нельзя не признать множественности смыслов-ма‘а̄нин, добавляемых к самости (з̱а̄т) Бога, фиксируемой высказанностью ’алла̄х («Бог»), чего ад-Да̄римӣ также признать категорически не может. Но третьего попросту не дано, поэтому приходится отрицать саму возможность концептуализации и запрещать ставить этот вопрос. К счастью, в исламе, где отсутствует церковь, невозможно эффективно провести такие догматические запреты, и классическая мысль оставила нам великолепные образцы теоретизирования по поводу этого вопроса; об одном из целого ряда предложенных решений и пойдет у нас речь.

Тавх̣ӣд и имена: связанность несовпадающего

Принцип тавх̣ӣд и положение о божественных именах и атрибутах тесно связаны в исламском вероучении. Однако вектор их действия в определенном смысле — противоположный.

Одна из существеннейших импликаций принципа тавх̣ӣд — положение об отсутствии «общности» (иштира̄к) между Богом и миром. Эта категорически отрицаемая исламским вероучением общность может пониматься в процессуальном ключе; тогда она дает мощный импульс развитию тезиса о тавх̣ӣд в направлении тавх̣ӣд аф‘а̄л, когда Бог и все прочее разводятся как действователь и претерпевающее, так что вся действенность оказывается на стороне Бога, а все прочее не имеет ничего общего с Богом как абсолютным действователем. Но не менее важным, даже неизбежным, следствием оказывается трактовка отсутствия общности между Богом и всем прочим в субстанциальном ключе. Тогда это положение означает полную неприложимость к Богу каких-либо описаний, которые приложимы ко всему остальному, т. е. прежде всего — к человеку и миру.

Оба этих смысла важны, их невозможно разорвать, и оба они занимают важнейшее место в составе ядра исламского вероучения. Отрицание общности между Богом и миром, прямо вытекающее из принципа тавх̣ӣд, разводит, расталкивает по противоположным

36

полюсам Бога и все прочее. Еще на ранних стадиях развития исламской мысли, во времена мутазилитов, вошли в употребление термины «Бог» (’алла̄х) и «все, что кроме Бога» (ма̄ сива̄ ’алла̄х)[1]. Они зафиксировали совершенную разведенность этих двух полюсов — разведенность, которую можно было бы назвать дихотомической, если бы имелось то общее, что целиком распадалось бы на эти две ни в чем не перекрывающиеся части.

Положение об именах ориентирует нас в противоположном направлении. Ведь имена как раз сближают Бога и мир, стремятся установить связь между ними. Конечно, эта связь видится вовсе не как субстанциальная общность: имена и атрибуты Бога, даже если номинально совпадают с теми, что применимы к человеку и миру, отнюдь не означают их общности в смысле субстанциальной одинаковости. Связанность Бога и мира очевидна хотя бы потому, что Бог творит этот мир и ежемгновенно управляет им. Эта направленность действия Бога на все прочее и выражена в его именах и атрибутах. Лишь небольшая их часть должна быть понята как указывающая исключительно на Бога (например, имена «Один» или «Единый»), прочие же не могут быть осмыслены иначе нежели как указывающие на его связанность со всем прочим (например, имена «Творящий» или «Желающий»).

Таким образом, совершенное несовпадение Бога и мира является многократно заявленным, разработанным и подтвержденным тезисом исламского вероучения. Не менее несомненна в контексте этого вероучения и связанность Бога и мира. Связанность несовпадающего — это центральная проблема, центральный пункт напряжения исламского вероучения. Именно его последовательное продумывание рождает критическое, философское мышление (как у мутазилитов, ал-Кирма̄нӣ, Ибн ‘Арабӣ и других авторов); и именно догматическое постулирование отсутствия самой такой проблемы (как у ад-Да̄римӣ и других вероучителей) рождает вероучительную мысль. Эта точка, следовательно, — логическая развилка, где исламская мысль расщепляется на вероучение и философию.

Посмотрим, какое решение этой проблемы предложил наиболее выдающийся исмаилитский философ Х̣амӣд ад-Дӣн ал-Кирма̄нӣ.

[1] Именно так, «термины»: слово ’алла̄х, употреблявшееся задолго до того, стало термином и получило особое смысловое наполнение, включившись в эту систему из двух понятий, которая предполагает определенную логику отношения между ними, их определенное наполнение и тем самым содержит в зародыше всю проблематику соотношения между Богом и всем прочим. Этот зародыш — не слово как таковое, а система соотношений с их логикой.

37

Бог и причинность у ал-Кирма̄нӣ:

сетка смысла в С- и П-логиках

Связанность Бога и мира концептуализируется для ал-Кирма̄нӣ через категорию причины (‘илла). Бог — причина всего прочего: в такой упрощенной формулировке можно представить его взгляд на этот предмет.

Ал-Кирма̄нӣ доказывает это, отталкиваясь от положения о невозможности бесконечного ряда и от представления о лестнице причин, о поэтапной передаче необходимости от вышестоящей причины к нижестоящей. Оба эти положения, как и доказательство необходимости Первоначала, были подробно разработаны фала̄сифа. Ал-Кирма̄нӣ использует это доказательство, оформляя и разъясняя его с присущим ему красноречием:

Мы скажем: непреложные законы гласят, что следствие (ма‘лӯл) может существовать лишь благодаря своей причине (‘илла), которая делает его существование необходимым. С сей причиной его существование связано, и на нее оно в своем существовании опирается: не будь ее, не было бы и его. Теплота, например, не существует без своей причины, которая делает ее существование необходимым, с которой ее существование связано и на которую она в своем существовании опирается; эта причина — движение, и не будь его, не было бы и ее. И движение не существует без своей причины, которая делает его существование необходимым, с которой его существование связано и на которую оно в существовании опирается, а именно — двигателя, не будь которого, не было бы и его. Или составные телесные порождения, которые существуют благодаря первоэлементам: с первоэлементами связано существование их, на них они в своем существовании опираются, и не будь их, и тех бы не было. Или первоэлементы, которых не было бы, не будь тех материи и формы, на существование которых они опираются в своем существовании. Или материя и форма, которых не было бы, не будь тех причин (асба̄б), на которые обе они опираются в своем существовании и от существования которых и их существование может происходить, а именно — небесных тел и высших форм.

Так вот, поскольку одно из сущего опирается в своем существовании на другое, и поскольку, будь то, на что сие в существовании своем опирается и с чем существование его связано, неутвержденным (г̣айр с̱а̄бит) в существовании и не существующим, то и существование сего было бы невозможно,— итак, поскольку доказано, что сие существует только благодаря тому, то отсюда вытекает, что Тот, к Кому восходит все сущее, существующее благодаря Ему,

38

от Него и опираясь на Него — это Бог (кроме Которого нет бога), Чья ничтойность (лайсиййа) невозможна и отрицание оности Которого ложно: если бы Он был ничем (лайс), то и все сущее было бы ничем, а поскольку сущее есть, то и Его ничтойность невозможна [Кирмани 1983. С. 129—130[1]].

Причинность ал-Кирма̄нӣ понимает здесь не как порождение одним сущим другого, а как онтологическое обоснование; в фальсафе было принято называть это соответственно горизонтальной и вертикальной причинностью. Нетрудно заметить, что приведенные ал-Кирма̄нӣ примеры заимствованы у аристотеликов. Последовательно, слой за слоем проходя онтологические уровни, мы должны прийти к некоему началу — к тому, с чего начинается весь ряд обоснования. Это начало и есть Бог — то, без чего не могла бы существовать вся причинно-следственная цепочка онтологического обоснования сущего.

Рассуждение опирается на логику причинно-следственной связи и строится как доказательство от обратного: без причины нет следствия, однако следствие (мир) существует, следовательно, его причины существуют; а поскольку бесконечный ряд нельзя пройти (ал-Кирма̄нӣ говорит об этом многократно в других местах), то мы, открывая за каждым следствием обосновывающую его причину, а затем — причину этой причины, должны где-то остановиться. Эта логическая необходимость и обосновывает вывод о том, что Бога не может не быть, поскольку иначе разрушилась бы вся цепочка причинно-следственных связей.

Отметим также, что, говоря о Боге, ал-Кирма̄нӣ употребляет термин «оность» (хувиййа). «Оность» — абстрактное имя от местоимения «он»; для ал-Кирма̄нӣ этот термин служит указанием на Бога как такового, не примешивающим к такому чистому указанию ничего постороннего: оность — это Бог как таковой, чистый Бог, о котором нельзя ничего сказать, поскольку такое указание не предполагает никаких атрибутов и субъект-предикатных высказываний. Подобное понимание Бога можно считать даже в каком-то отношении более строгим, нежели предлагаемое вероучением, рассматривающим Бога как самость, поскольку вероучение не может не признавать имена и атрибуты Бога, что создает, как мы видели на примере ад-Да̄римӣ,

[1] Ссылаюсь на арабский оригинал, поскольку перевод несколько изменен в сравнении с публикацией 1995 года (см. [Кирмани 1995]), где интересующие нас отрывки представлены на с. 50—51 и 67—68.

39

определенные теоретические трудности. Здесь же речь идет только о «чистом» Боге, Боге, понятом как исключительно «он», без чего-либо дополнительного.

Итак, согласно ал-Кирма̄нӣ, причина — это опора вещи, ибо вещь в своем существовании (вуджӯд) опирается (йастанид) на свою причину, то есть на то, что придает ей необходимость (вуджӯб). Наша задача теперь — понять, что все это значит. Истолковать слова ал-Кирма̄нӣ, т. е. выполнить классическую востоковедную задачу, которая дополняется в нашем случае историко-философским аспектом.

Как это сделать? Начнем с методологии. Она основана на нескольких принципиальных положениях[1].

1. Любое высказывание представляет собой субъект-предикатный комплекс. (Даже если это верно лишь для утвердительных предложений, можно было бы сказать, что вполне допустимо ограничиться ими. Однако вопрос, приказание и иные модальности также скрыто содержат субъект-предикатный комплекс, который без труда может быть восстановлен.)

2. Языковая форма высказывания предоставляет в наше распоряжение чистую номинальность, т. е. чисто словесную форму. Эта словесная форма может быть осмыслена (превращена в осмысленность) двумя альтернативными способами, опирающимися на С-логику и П-логику.

3. В словесной форме высказывания самой по себе нет ничего, что отдавало бы предпочтение С-логике над П-логикой или наоборот; во всяком случае, нет ничего, что однозначно определяло бы такое предпочтение и не могло бы быть при желании перетолковано в пользу альтернативного осмысления. (Понятно, что вытекает из этого для понимания настроя ученого при чтении текстов инокультурной традиции: если перетолкование в привычную логику возможно, оно всегда будет осуществлено; чтобы этому воспрепятствовать, нужны специальные приемы.)

4. Таким образом, любая субъект-предикатная конструкция, выраженная в языке, объективно дает возможность извлечь из нее смысл двумя альтернативными способами на основе двух логик.

[1] Эти положения опираются на представления о том, что такое сознание, смысл и осмысленность, высказанные в моей последней работе (см. [Смирнов 2014б]).

40

5. Исследовательская задача расщепляется на объективную и субъективную составляющие, которые ясно отличаются одна от другой. Объективная составляющая — это экспликация содержания, объективно вытекающего из субъект-предикатного комплекса, в двух альтернативных логиках, субстанциальной и процессуальной. Субъективная составляющая — это попытка ответить на вопрос «что на самом деле имел в виду автор».