|

Процессуальная логика |

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

А.В. Смирнов, В.К. Солондаев

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ

ЛОГИКА

Москва

2019

|

УДК 165.12 ББК 87.153.30 С50 |

|

|

Рекомендовано к печати Книга подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-03-00672-ОГН Рецензенты: доктор философских наук В.В. Васильев доктор психологических наук, член-корреспондент РАН Д.В. Ушаков доктор медицинских наук И.В. Иванова |

|

|

Смирнов А.В., Солондаев В.К. С50 Процессуальная логика / А.В. Смирнов, В.К. Солондаев. — М.: ООО «Садра», 2019. — 160 с. ISBN 978-5-907041-37-0 16+ В монографии дан очерк логико-смысловой теории сознания. Показано, что сознание, взятое как cogito, полагает равновозможными «путь существования» (cogito ergo sum Декарта) и «путь действия» (cogito ergo actum, не указанное Декартом). Первый путь разрабатывался европейской культурой на основе субстанциальной логики, или С-логики, второй — арабской культурой на основе процессуальной логики, или П-логики. Культурные практики отбирают и закрепляют в коллективном сознании только одну логику в качестве нормативной основы общественного устройства, политики, права, этики, философии. Индивидуальное сознание, взятое как cogito, всегда сохраняет возможность выбора любого из путей и любой из логик. Многологичность индивидуального сознания была подтверждена в ходе экспериментального психологического исследования. Изучалось принятие родителями решения о вакцинации ребёнка. Обнаружено, что рассуждения в С-логике и П-логике одинаково убедительны для родителей, а выбор рассуждений в П-логике повышает шансы согласия на вакцинацию. Показаны перспективы, открываемые П-логикой в психологии и философии. УДК 165.12 ББК 87.153.30 |

|

|

© А.В. Смирнов, 2019 © В.К. Солондаев, 2019 © Институт философии РАН, 2019 © ЯрГУ, 2019 © ООО «Садра», 2019 |

Содержание

Развилка «существование/действие»19

Пространственное разворачивание целостности43

Целостность, развёрнутая как протекание58

Культура как способ смыслополагания: право и этика80

Теория сознания: целостность и связность88

Обоснование темы исследования97

|

|

|

|

|

1 Введение |

|

|

|

|

|

Вряд ли кто-то сомневается в том, что мир, нас окружающий, действительно существует. Едва ли не главная философская проблема заключается в том, что веру в окружающий мир невозможно доказать — она остаётся верой. Но сейчас речь не об этом. О возможности или невозможности доказать существование внешнего мира задумываются философы, но вряд ли этот вопрос волнует кого-то, кроме них. Учёный совершенно определённо начинает именно с этого утверждения, без принятия которого наука вообще была бы невозможна. А в обыденной жизни, в ежедневном общении все люди, включая философов, ведут себя так, будто существование внешнего мира не подлежит сомнению. Обыденное мировоззрение начинается с этого имеющего глубокий философский смысл постулата: внешний мир, безусловно, существует.

Но это — не единственное убеждение, которое все мы питаем, не задумываясь над ним — ведь большинство людей ни разу в жизни не подвергают его сомнению. С уверенностью в существовании внешнего мира связано ещё одно — убеждение в том, что этот внешний, не зависящий от нас мир един. Един в обоих смыслах этого слова.

Во-первых, этот мир один: мы не перемещаемся между разными мирами, разными вселенными, в ходе нашей жизни. Множественность миров была и остаётся лишь философской теорией, которую сегодня используют в физике, но это — не убеждение, которое питаем все мы. В любом случае наука изучает только один-единственный мир, в котором мы живём. И своё ежедневное поведение мы выстраиваем как жизнь в одном-единственном мире, в котором родились и в котором живём, строим планы на будущее и вспоминаем прошлое. В этом смысле и религиозная мифология не умножает мир. Мир этот и мир потусторонний — один мир, одна система, где наше поведение в «этом» мире связано, пусть опосредованно, с нашей судьбой в «том» мире и где тот мир влияет, пусть для нас непостижимо (на то она и мифология), на этот мир в целом и на нас и наше поведение, в частности. Эта связь и это соотношение между мирами понимаются

|

6 |

Введение |

|

различно, вплоть до несовместимости, в иудаизме, христианстве, исламе, буддизме или иных системах религиозных верований, но неизменным остаётся одно — сам факт связи и влияния между «этим» и «тем» миром (или мирами). С этой точки зрения религиозная мифология не даёт ничего принципиально нового в сравнении с представлениями уфологов или фантастов о «других мирах».

И во-вторых, этот мир един в смысле всеобщей связности. Он очень большой, и вполне возможно, что за всю свою жизнь мы не увидим и малой его части; и даже тот, кто, как Фёдор Конюхов, не раз проплывёт и пролетит вокруг земного шара или, как Артур Чилингаров, спустится в глубины его океанов, всё равно не увидит всю Землю, — не говоря уже о том, чтобы увидеть всю Вселенную. И тем не менее весь этот необъятный мир един.

В каком смысле? А в том смысле, что, если мы изучаем известную нам часть мира и открываем в ней какую-то устойчивость, повторяемость, какой-то закон, который позволяет нам предсказывать поведение окружающего нас мира, — то и в другой части мира будет происходить то же самое. Если стрелки будильника приводятся в движение взведённой пружиной в Москве, то и в Африке или на Северном полюсе эти стрелки будут точно так же двигаться, а будильник будет исправно звонить. Добро будет добром, а зло — злом не только в моей деревне или моём городе, но и везде на Земле и даже во всей Вселенной. И не только сегодня, но завтра и всегда. Этические представления могут меняться от культуры к культуре, от эпохи к эпохе, от человека к человеку, но это не отменяет сказанного, поскольку для каждого из этих коллективных или индивидуальных субъектов дело обстоит именно так, — а иначе понятия добра и зла не имели бы смысла.

Убеждённость в единственности и единстве мира очень глубоко встроена в наше сознание и исподволь управляет нашим поведением. Если мы стараемся «беречь честь смолоду», то только потому, что убеждены — на уровне какой-то внутренней уверенности, совершенно не обязательно осознаваемой, — что и в зрелом, и в преклонном возрасте «мы» — это именно те «мы», которые были и молодыми, и то, что мы делали на протяжении всей своей жизни, имеет значение для нас и сегодня. Муки совести, причиняемые не забытым, когда-то сотворённым злом, или тихая, спокойная радость, приносимая сделанным когда-то добром, известны любому человеку и лучше всего свидетельствуют об этом.

|

|

Введение |

7 |

Такая убеждённость в единственности и единстве мира, в пространстве и во времени, нерасторжимо (и вместе с тем непостижимо как) склеена с уверенностью в единственности и единстве нашего «Я». Ведь мои планы на будущее или ответственность за прошлое имеют смысл и действительны не только потому, что мир остаётся тем же самым миром на протяжении всей моей жизни, но и потому, что я сегодня — тот же самый, что когда родился или когда моя жизнь клонится к закату. Хотя мы каждый день, каждый час и даже каждую секунду — не просто разные, но другие, меняемся непрестанно, что-то приобретаем, что-то утрачиваем, и даже в каждый данный момент предстаём во множестве своих ликов: для кого-то мы — родители, для кого-то — дети, для кого-то начальство, для кого-то — подчинённые, кому-то — друзья, кому-то — враги, а для кого-то — просто прохожие, случайно мелькнувшие на горизонте, — несмотря на всё это неисчислимое многообразие ликов, мы — всегда мы, всегда строгая единица, ни в коем случае не дробящаяся, несмотря ни на какие умножения. Как един мир, предстающий в неисчислимом множестве образов, точно так же един каждый из нас, представая ежесекундно и в течение всей жизни в неисчислимом множестве ликов. Единство и единственность «Я» точно соответствуют единству и единственности окружающего нас мира.

Без этих двух столпов наша ориентация в мире рассыпалась бы в прах. Наше повседневное поведение возможно лишь благодаря двум этим постулатам и, в свою очередь, поддерживает нашу уверенность в них, — ведь они не дают сбоев, и никогда в своём опыте мы не встречаемся с тем, что поставило бы их под вопрос. А даже если такой вопрос вдруг возникает, если что-то наводит на мысль, что мир где-то ведёт себя не так, как мы привыкли, мы скорее перестроим наши представления о всеобщей закономерности, чем откажемся от убеждённости в единстве и единственности мира. Когда мы вдруг узнаём, что в космосе предметы не падают вниз, а парят, это не заставляет нас считать, будто мир поделён на две разные части, в которых действуют разные законы; нет, мы так сформулируем закон всемирного тяготения, чтобы он работал и на Земле, и в космосе, оставляя мир принципиально единым.

Отметим это удивительное обстоятельство. Незыблемая убеждённость, во-первых, в единственности и единстве внешнего мира; и, во-вторых, в единстве и единственности нашего «Я». Это, с одной стороны, сложнейшие философские проблемы; а с другой — самые простые,

|

8 |

Введение |

|

несомненные положения, которые все мы признаём за очевидные. Иначе быть не может; но это «не может» мы говорим только потому, что эти убеждения проникли в плоть и кровь нашего мировосприятия, нашего мышления и нашего поведения. Мы видим мир, людей вокруг нас и самих себя, мы строим своё поведение в этом мире только потому, что убеждены в истинности этих двух положений.

Откуда берутся эти два положения, в которых мы — люди, живущие в обществе, — не можем не быть уверены, даже если не осознаём их? Либо они даны природой и врождены, обусловленные какими-то генетическими или прочими биологическими механизмами наследственности; либо они даны нам культурными практиками, которые мы усваиваем, социализируясь и превращаясь в общественных живых существ. Не думаем, что можно защитить первую точку зрения — для неё не просматривается оснований. Остаётся второе: эти два убеждения, без которых мы — не мы и не можем жить в обществе, усваиваются благодаря культурным практикам, в которые мы погружены с младенчества, если не сказать — уже находясь в утробе матери.

Культура в этой книге будет пониматься как способ смыслополагания. «Смыслополагание» будем понимать как создание осмысленности, как делание мира осмысленным. «Осмысленным» не в каком-то высоком смысле этого слова: «смысл» — не некое высшее предназначение или что-то ещё в этом духе, как это часто понимают. Нет, «осмысленность» в самом простом и обыденном смысле этого слова. Например, звуки речи на знакомом языке для меня осмысленны, а на незнакомом — бессмысленны, хотя и эти осмыслены мною в каком-то смысле: я понимаю, что их издаёт человек, понимаю, что это — тоже речь, хотя и не понимаю, что именно сказано. «Смыслополагание» будет пониматься в этом смысле: как внешний мир, в существовании которого мы все уверены, становится понятным для меня; и даже если и не до конца понятным — то всё же понятным в принципе, в своей основе. Я могу не понимать, что такое первая или вторая космическая скорость и почему они именно таковы, но я понимаю, что такое выведенный на орбиту спутник, когда использую спутниковый интернет, спутниковый телефон или спутниковое телевидение. Я могу не знать, что такое сердцевина, древесина, пробка и кора, но я знаю, что вот это передо мной — дерево. Дерево я вижу как дерево — не как бессмысленное множество разрозненных сигналов моих внешних чувств: цветов,

|

|

Введение |

9 |

запахов, форм, осязательных или даже вкусовых (кто не пил берёзовый сок весной?) ощущений.

Конечно, и животные, во всяком случае — высокоразвитые, умеют ориентироваться в окружающем мире и, наверное, в каком-то смысле «знают», что перед ними дерево, а не камень, и именно дерево, а не некоторый набор физических свойств вроде цвета, запаха или формы. Возможно. Животные имеют начатки способности осмысливать мир, в этом вряд ли можно сомневаться. Здесь нет и не может быть однозначной границы между человеком и животным. И всё же такая граница существует, и существует именно в области смыслополагания. Именно и только человек способен к тому типу смыслополагания, который основан на субъект-предикатном склеивании и о котором мы будем подробно говорить в первой главе этой книги. Именно и только этот тип смыслополагания делает возможным язык в подлинном смысле этого слова — а не систему знаков, сколь бы сложной она ни была; об этом мы также поговорим. Смыслополагание в этом, «человеческом» смысле слова, полагание «что» и «какое» — раздельных, но не разделяемых, — будет интересовать нас здесь, и именно его мы имеем в виду, когда определяем культуру как способ смыслополагания.

Культурные практики, дающие нам овладеть языком и усвоить, осознанно и неосознанно, через вербальные и невербальные механизмы, всю ту сумму представлений, знаний и отношения к окружающему миру и людям, которая «наработана» носителями данной культуры, делают мир осмысленным для нас. Благодаря им мы усваиваем уверенность в том, что окружающий мир един и что мы остаёмся теми же самыми на протяжении всей своей жизни. Что эти представления на деле вовсе не тривиальны и не являются общераспространёнными, свидетельствуют данные культурной антропологии. Но сейчас речь не об этом. Постулаты о единстве мира и единстве нашего «Я», определяющие наше мировоззрение и поведение, можно назвать «естественной установкой». Естественной не в том смысле, что она дана природой — вовсе нет, поскольку зависит эта установка от овладения культурными практиками. Естественная установка естественна в том смысле, что она, и только она, позволяет нам «естественно» вести себя в обществе и мире — в том обществе и в том мире, который соответствующими культурными практиками и сформирован. Оправданы ли эти два постулата (о единстве мира и единстве «Я») теоретически — большой вопрос,

|

10 |

Введение |

|

но здесь мы имеем право вынести его за пределы обсуждения. Нас интересует не теоретическая (сугубо философская) их оправданность, а оправданность, так сказать, практическая. А практически они оправданы уже тем, что только на их основе мы можем социализироваться и строить своё успешное поведение в мире. Естественная установка — это установка обычного человека, не подвергающего её сомнению и рефлексии.

К этим двум постулатам, исподволь внедряемым в наше сознание культурными практиками, добавляется третий. Мы уверены не только в том, что мир един, но и в том, что его описание едино. Если Иван — хороший человек, значит, он хороший и не может быть плохим. Если ложка сделана из серебра, значит, она не вступает ни в какие химические реакции и не заржавеет, поскольку не может оказаться сделанной из железа. Если магнитный полюс расположен где-то на севере, значит, на юге его искать бесполезно. Если мухомор опасен, его не следует употреблять в пищу. И так далее: представление об устойчивости мира нам нужно не менее, чем представление о его единстве и единственности. Вряд ли большие шансы выжить у того, кто думает, что мухомор может оказаться сегодня съедобным, или добраться до места назначения у того, кто думает, что стрелка компаса сегодня будет указывать на юг. Закономерность мира всегда одна и та же, и мир ведёт себя так, как он себя ведёт, не изменяя себе. Это тоже можно считать частью естественной установки, внедрённой в наше сознание культурными практиками и необходимой для нашей успешной жизни. Существование внешнего мира, его единственность, единство и устойчивость, или постоянство, — так можно выразить естественную установку, формируемую культурными практиками и проявляющую себя и в нашем мировоззрении, и в нашем поведении.

Выраженная наукообразно, эта естественная установка предстаёт обычно как убеждённость в том, что логика, подлинным образом описывающая мир, одна. Ведь если мир устойчив и закономерность, им управляющая, одна, то и логика одна. Потому что логика и есть не что иное, как указание на закономерность мира. Стрелка компаса не может указывать и на юг, и на север одновременно, потому что закон противоречия не знает исключений, и, если она куда-то указывает, значит, указывает именно на север, поскольку закон исключённого третьего работает всегда. И стрелка компаса — всегда именно стрелка компаса, способная указывать направление на магнитный полюс: закон тожде‐

|

|

Введение |

11 |

ства также не знает исключений. Логика, законы которой сформулированы Аристотелем почти две с половиной тысячи лет назад, накрепко встроена в наше поведение, и мы обычно стараемся, пусть и неосознанно, вести себя в соответствии с её требованиями, чтобы достичь искомых результатов.

Естественная установка, внедряемая в наше сознание культурными практиками, принимается как нечто само собой разумеющееся. Но она также выражается в сугубо теоретической форме в философских учениях, точнее даже — не в каком-то особом учении, а в том, что лежит в основании многих, если не всех их, и что стало своеобразным credo европейской философии. Это — универсализм, понимаемый как универсализм разума. Credo высказывается и заявляется, оно не обосновывается; напротив, любые обоснования выстраиваются на его основе, отталкиваясь от него. Так и здесь: разум универсален и не зависит ни от каких географических, этнических, исторических и прочих обстоятельств. Это credo, отчётливо сформулированное уже Аристотелем, не было поколеблено в европейской мысли, в том числе современной, никакой критикой разума, критикой понятия истины, критикой науки или критикой философии. Напротив, всякий раз оказывалось, что любая такая критика велась именно от лица разума и не могла вестись иначе — иначе она и не была бы критикой.

Больше двух с половиной тысяч лет, со времён досократиков, европейская философия была занята собой: европейской культурой, европейским мышлением, европейским обществом и европейской наукой. Это совершенно естественно: чем ещё ей было заниматься, как не самой собой? На этом пути европейская философия достигла огромных успехов, а европейская культура распространила своё влияние далеко за пределы Европы. Представление об универсальности разума, теоретически заявленное Аристотелем, было многократно рассмотрено, пересмотрено, развито и подтверждено в тысяче вариантов. Многовековые культурные практики закрепили это положение.

И всё же остаются два вопроса. Во-первых, действительно ли мышление, стержнем которого является подведение под класс, универсально в том смысле, что такого рода мыслительные операции полностью и целиком лежат в основе — пусть опосредованно и даже не осознаваемо — нашего поведения? Конечно, трудно отрицать, что успешно строить свою ориентацию в мире и обществе нам помогает умение классифицировать вещи, подводить единичное под общее, обобщать, выделяя главные и второстепенные признаки. Так мы

|

12 |

Введение |

|

можем предсказать поведение мира, поскольку закономерность, на которую опираемся в подобном предсказании, всегда носит общий характер. Но только ли этой способностью, высшим проявлением которой в нашем отчётливом мышлении стали логические операции, основанные на подведении под класс, задаётся и рационализируется наше поведение? Действительно ли этот разум универсален в этом смысле — в смысле его влияния на наше поведение?

Чтобы вопрос показал своё подлинное значение, приведём два примера. В 1976 г. была опубликована великолепная книга Н.Д. Арутюновой «Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы», образцовая с точки зрения сочетания философского и лингвистического анализа языка. Уже в самом её конце встречаем такое утверждение: «Сигнал тревоги может быть выработан только в результате классификации ситуаций на угрожающие и неугрожающие» [Арутюнова 1976: 331]. Вот пример того, что мы называем влиянием культурных практик на наше сознание, в том числе — сознание учёного. Ведь речь о теоретическом положении, которое выдвинуто не случайно, а в контексте обсуждения вопроса о связи языка и мышления. Представим себе, что Н.Д. Арутюнова права. Выходит, заметив краем глаза, что вот эту машину вдруг занесло на тротуар и она грозит врезаться в толпу прохожих, я сперва должен классифицировать эту ситуацию, решив, является ли она угрожающей. Видимо, такое решение можно принять только на основании оценки всех признаков: скорости машины, её тормозного пути, управляемости, того, видят ли её пешеходы, и т.п. Наверное, пока я буду классифицировать, надобность в «сигнале тревоги» просто отпадёт. Если бы не только человек, но и животные «классифицировали» ситуации, прежде чем издать сигнал тревоги, они давно бы вымерли, не выдержав борьбы за существование. Нелепость этого утверждения о необходимости классификации ситуации, причём по дихотомическому признаку «угрожающая-не угрожающая» (точно по Аристотелю), совершенно очевидна — и тем не менее это положение выдвигается как не требующее обоснования. Вот что значит влияние культурных практик и привитое ими в качестве безусловного представление о непременности операций подведения под класс для осмысления мира. А почему не предположить, что ситуация заставляет кричать и что этот крик сигнализирует другому об опасности? Почему не осмыслить то же самое через категорию действия, а не через

|

|

Введение |

13 |

категорию класса? Ведь тот факт, что все мы встроены в целую сеть действий и взаимодействий, ни для кого не секрет. Чтобы ненавидеть врага, напавшего на мою родину, мне не нужно классифицировать ситуации противостояния на угрожающие и не угрожающие, мне достаточно любить свою страну и защищать её. Но «ненавидеть», «любить», «защищать» — действия, а не классы предметов. Неужели наше поведение таково, что оно «не замечает» этого фундаментального факта? Неужели мы, как считает Н.Д. Арутюнова, всё время что-то классифицируем, чтобы что-то сделать, а не встраиваем своё действие в систему других действий? А ведь приведённое мнение — не единичное, и философы вслед за некоторыми психологами за простым чувственным восприятием открывают без преувеличения «скрытый силлогизм», с обязательным подведением данного единичного под «общие свойства», причём видят в этом единственно возможный вариант объяснения процесса осмысления внешней действительности человеком. В.А. Лекторский пишет, ссылаясь на «современного психолога Р. Грегори», что, наблюдая дождь за окном, человек подводит эти частные явления под общие свойства любого дождя и строит силлогизм вроде того, что любой дождь имеет свойство смачивать землю, сейчас идёт дождь, значит, на улице мокро; а Г. Гельмгольц называл восприятие бессознательным силлогизмом. Значит, заключает В.А. Лекторский,

на бессознательном уровне такого рода умозаключения неизбежны — все явления психической жизни предполагают соотнесение частных случаев с определёнными общими характеристиками. Такие же умозаключения предполагает использование языка — ведь называя то или иное явление определённым словом, мы выделяем общие характеристики некоторого конкретного явления [Лекторский 2019: 19].

Что это, как не «слепое пятно» привычной нам культуры: стремление осмыслить мир как систему классов вещей, а не как систему действий; нивелировать действия, свести их к атрибутам субстанций?

Работая длительное время вместе с медиками в детской психиатрии, один из авторов настоящей книги столкнулся с необъяснимым для себя феноменом. Коллеги-медики удивительным образом игнорировали этические аспекты своей работы. Игнорировали в теоретическом плане, ссылаясь на «деонтологию, которая описана в учебни‐

|

14 |

Введение |

|

ках и все её знают со студенчества». При этом вопросов к этическим аспектам повседневной профессиональной практики коллег не возникало. Но если различные вопросы, связанные с диагностикой, тактикой ведения порой очень сложных случаев обсуждались с коллегами формально и неформально, то этические вопросы не обсуждались вовсе.

Явную формулировку такой позиции мы находим у К. Дёрнера: «Призрак бродит по медицине. Это — этика. Она призрачна потому, что внезапный взрыв “моды” на медицинскую этику раздражает» [Дёрнер 2006: 16]. Почему же этика призрачна и раздражает? Этика «описана в учебниках» далеко не так исчерпывающе, как хотелось бы думать. Скорее наоборот. Р. Тёлле — автор учебника, высоко ценимого теми практиками, которые отказывались обсуждать этические вопросы теоретически, — прямо пишет:

Опыт решения собственных проблем можно приобрести только при клиническом обучении и совершенствовании под соответствующим руководством и супервизией. По этой причине учебник не берёт на себя эту функцию. Это же касается и проблем взаимоотношений врача и больного [Тёлле 1999: 8‒9].

А.П. Зильбер частично отвечает на поставленный вопрос:

Основное негативное следствие всех медицинских революций, от которого проистекают многие этические и юридические несчастья, — это сокращение или даже утрата психологического контакта между больным и врачом. Мы бы даже назвали эту утрату контакта катастрофой [Зильбер 2008: 27].

Оказывается, дело вовсе не в «самой этике», а в психологическом контакте между больным и врачом. Утрата психологического контакта — причина этических несчастий, не наоборот. Но психологическому контакту не учат теоретически, как справедливо указывает Р. Тёлле, поэтому теоретическая этика для практического врача призрачна и раздражает.

Проведём мысленный эксперимент. Представим себя практическим врачом, который ищет в научном издании ответ на вопрос о психологическом контакте со сложным пациентом. И практический врач читает следующий вывод, убедительно обоснованный глубоким анализом научной литературы и сложными психологическими экспериментами:

|

|

Введение |

15 |

Всё в своё время, главное — учитывать обстоятельства. Не существует общих, всегда применимых правил, волшебной палочки, позволяющей справиться со всеми ситуациями и разнообразными структурами реальности. Задача состоит в том, чтобы обдумывать и совершать безошибочные нужные действия в нужный момент и нужным образом. Для этого могут быть выработаны правила, но они носят локальный характер, в сильной степени связаны с конкретными условиями. Это значит, что правил очень много [Дёрнер 1997: 229].

Если мы будем честны перед самими собой, скорее всего, мы поймём раздражение врача и его оценку этической теории как призрачной.

Предприняв попытки самостоятельно исследовать этические аспекты медицинской помощи средствами научной психологии, один из авторов настоящей книги получил результаты, парадоксально опровергающие его профессиональный опыт. Из опыта, подтверждаемого различными оценками контролирующих организаций, автору было хорошо известно, что с пациентами и их родителями можно устанавливать вполне рациональный психологический контакт. И такой психологический контакт значительно улучшал результаты оказания медицинской помощи. А научные исследования показывали невозможность рационального контакта, очень точно обоснованную А.Ш. Тхостовым и А.С. Нелюбиной:

Обыденные представления о болезни являются феноменом обыденного сознания и подчиняются законам его функционирования: трудно рефлексируются и расцениваются индивидом как истинные; имеют вероятностный характер; терпимы к противоречиям и малочувствительны к опытной поверке; основаны на эмоциональном отношении; содержат с формально-логической точки зрения неадекватно сопоставленные общие и частные признаки… «Обыденный человек», присваивая научные представления о болезнях, неизбежно их упрощает и тем самым искажает [Тхостов, Нелюбина 2008: 243].

Тем не менее из личного опыта одному из авторов настоящей книги было хорошо известно, что в ситуации болезни люди могут вести себя вполне рационально, почти совсем не владея медицинскими знаниями. Конечно, не все люди и не в любой ситуации болезни. Но рациональное поведение родителей детей-пациентов наблюдается далеко не только в исключительных случаях. И на рациональность поведения родителей детей-пациентов можно влиять, устанавливая с ними рациональный

|

16 |

Введение |

|

психологический контакт. Манипуляции и другие этически сомнительные средства психологического воздействия вовсе не обязательны. Так возникла гипотеза о рациональности, связанной с действием, точнее говоря, с поведением в ситуации медицинской помощи. Результаты эмпирической проверки этой гипотезы будут обсуждаться ниже.

Итак, первый вопрос, который стоял перед авторами этой книги: действительно ли оправдано навязываемое привычными культурными практиками представление о подведении под класс как стержневой операции мышления? Действительно ли рациональность может строиться только на этом основании, а прочие стратегии теоретического и практического поведения человека должны быть сочтены отклоняющимися от единственно возможной рациональности? И другой вопрос, тесно связанный с первым: если такова рациональность, выработанная европейской культурой, то исчерпывается ли опыт человечества этой культурой, взятой как определённый способ смыслополагания? Действительно ли можно осмысливать мир, только лишь классифицируя предметы по общим признакам? Нет ли в опыте человечества других примеров выстраивания осмысленности мира?

Оказалось, что есть. Арабская культура выработала взгляд на мир как на систему действий. Этот взгляд — принципиально иной, нежели взгляд европейской философии, которая видит мир как собрание субстанций. «Субстанциально-атрибутивная метафизика» греков, как выразился в своё время Б. Рассел [Рассел 1998: 25], прекрасно соответствует логике, основанной на операции подведения под класс. Но такая логика не годится для описания мира как системы действий и взаимодействий, если мы хотим положить в основу осмысления мира именно действие, а не свести действие к атрибуту субстанции. Действие как таковое, как именно действие оказывается «слепым пятном» для европейской логики, которая может работать с действием, только субстантивировав его, сведя действие к свойству или эманации действователя. Опыт арабской доисламской, а затем — арабо-мусульманской культуры оказывается драгоценным источником, показывающим, как можно разработать полноценную философию на иных основаниях, нежели греческая; как можно довести развитие теории до уровня формализованного логического доказательства, которое даёт строгий вывод, но не использует общие утверждения; как можно построить целостное мировоззрение, осмысливающее мир как совокупность действий; как можно выстроить общественные институты, включая науку, на основании логики действия, а не логики подведе‐

|

|

Введение |

17 |

ния под класс; наконец, как можно говорить на языке, который так же удачно пригнан к этому действенно-ориентированному взгляду на мир, как английский или французский — к субстанциально-ориентированному.

Итак, действительно ли мышление, стержнем которого является подведение под класс, универсально в том смысле, что такого рода мыслительные операции полностью и целиком лежат в основе — пусть опосредованно и даже не осознаваемо — нашего поведения? Возможно ли осмысление мира, если положить в его основу действие как таковое, а не субстанцию; даёт ли опыт человечества примеры подобного осмысления мира и можно ли таким образом дать логичное описание мира? Таковы два вопроса, на которые отвечает эта книга. Мы построили её следующим образом. В первой главе будет дан общий очерк теории сознания. Эта теория объясняет, почему человеческое сознание способно выстраивать осмысленность мира на основе разных логик и как возможны чувственное восприятие, язык и теоретическое мышление в качестве сторон единой деятельности сознания. Принципиальное следствие такого понимания сознания — положение о равноправности, или равнозначности, любой из логик смыслополагания, которые способно реализовывать человеческое сознание. Мы будем говорить о двух, которые удобно для краткости назвать С-логика (субстанциальная логика, или логика, сопряжённая с метафизикой субстанции) и П-логика (процессуальная логика, или логика, сопряжённая с метафизикой действия). В качестве иллюстрации, по необходимости краткой, будет рассмотрена культура как способ смыслополагания с акцентом на опыте арабской культуры. Если индивидуальное человеческое сознание способно выстраивать осмысленность на основе разных логик, то культура разворачивает только одну из них. Происходит своеобразный отбор, отсечение других вариантов и возможностей индивидуального сознания, когда в дело вступает сознание коллективное. Мы поговорим о некоторых моментах разворачивания арабской культуры на основе П-логики. Культура как способ смыслополагания воспроизводит себя благодаря возникающим и совершенствующимся культурным практикам, прежде всего обучению и воспитанию, и тем самым поддерживает в индивидуальном сознании ту естественную установку, о которой мы говорили. Однако индивидуальное сознание сохраняет способность выстраивать осмысленность на основе разных логик, а не только той, которая предполагается данной культурой в качестве основной.

|

18 |

Введение |

|

Вторая глава будет посвящена тому, чтобы показать, теоретически и экспериментально, как П-логика проявляется в поведении носителей культуры, которая воспитывает в качестве предпочтительной привычку к С-логике. Это возвращает нас к понятию индивидуального сознания, но уже на новом уровне. Во второй главе оно рассматривается не сугубо теоретически, а как взятое «из жизни», на примере действительных ситуаций, а значит, эмпирически. На основе предложенной в первой главе модели сознания мы построим эксперимент с целью выявить значение и роль П-логики как организующей наше поведение и лежащей в основе принятия решений наряду с С-логикой.

Таков общий контур предпринимаемого нами исследования. В Заключении будут даны основные выводы.

|

|

|

|

Во Введении мы говорили о том, что такое естественная установка сознания, как она проявляется в нашем поведении и как воспроизводится и закрепляется культурными практиками. Теория сознания должна объяснять, как естественная установка возможна. Чем объясняется её глубокая «встроенность» в наше сознание — такая встроенность, в силу которой мы обычно не только не сомневаемся в положениях, составляющих содержание естественной установки, но даже не осознаём их отчётливо, хотя признаём их правильность, если они сформулированы в явном виде и предъявлены нам?

Сформулируем естественную установку нашего сознания более полно и отчётливо:

1. Внешний мир имеется, он устойчив, един и единственен.

2. Наше «Я» имеется, оно устойчиво, едино и единственно.

3. И мир, и «Я» многообразны, но это не отменяет первых двух положений.

В формулировке естественной установки употреблены максимально нейтральные слова, избегающие однозначной фиксации того, что должно допускать многообразие трактовок. Например, в пунктах 1 и 2 использовано слово «имеется», а не «существует», «бытийствует». Слова «существует» или «бытийствует» наверняка покажутся многим более привычными, а философам ещё и — более правильными. Именно от этой поспешной однозначности необходимо воздержаться, если мы хотим построить теорию сознания, которая, во-первых, будет объяснять известные нам факты и отвечать на те два вопроса, что были поставлены во Введении, а во-вторых, будет при этом избегать догматически предпосланных положений. Когда Декарт формулирует своё

|

20 |

Глава 1 |

|

знаменитое cogito ergo sum, он допускает именно такую поспешную однозначную фиксацию того, что должно оставаться неоднозначным, если мы строим теорию сознания в общем виде. Почему, собственно, из положения «мыслю» должно однозначно, без всяких сомнений вытекать «существую»? Только многовековая привычка философов, закреплённая в общественном и индивидуальном сознании постоянными культурными практиками, заставляет принимать такое следование как 1) очевидное и 2) не требующее ничего дополнительного, как будто бы «мыслить» можно, только если прежде принять «существовать» в качестве непременного условия. Мы увидим вскоре, как именно происходит соскальзывание в эту мнимую очевидность и однозначность — соскальзывание, которого не избегают философы, как и обычные люди, не знакомые с тем, как работает наше сознание, как возникает естественная установка и как она конкретизируется, подсовывая нам в качестве «очевидных» совсем не очевидные и вовсе не однозначно определённые значения.

Художественную иллюстрацию нашего сомнения в мнимой очевидности находим в «Фаусте» Гёте. Когда Фауст хочет «по-немецки всё Писанье как следует перевести» (в поэтическом переводе Б.Л. Пастернака), он перебирает разные варианты начала:

«В начале было Слово». С первых строк

Загадка. Так ли понял я намёк?

Ведь я так высоко не ставлю слова,

Чтоб думать, что оно всему основа.

«В начале Мысль была». Вот перевод.

Он лучше этот стих передаёт.

Подумаю, однако, чтобы сразу

Не погубить работы первой фразой.

Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?

«Была в начале Сила». Вот в чём суть.

Но после небольшого колебанья

Я отклоняю это толкованье.

Я был опять, как вижу, с толку сбит.

«В начале было Дело» — стих гласит1.

|

|

Теория |

21 |

Разве не будет не менее естественным сказать, что «мыслю» означает «действую»? Разве условием «мыслить» не является «действовать»? Разве можем мы представить, что некто, не способный действовать, мыслит? Или того хуже: если вдруг окажется, что мир устроен так, что действовать в нём невозможно, разве будет кто-то «мыслить» в таком мире?

Кажется, это очевидно. Если существует культура, в которой устойчиво закрепляется положение о том, что действие лежит в основании всего и что «иметься» значит «действовать», то в такой культуре и «существовать» будет означать «действовать». А разве не так? Разве это — не естественный вывод, если только мы берём в скобки всю предвзятость, заданную нашей культурной привычкой? Разве «существовать» или «бытийствовать» — не глаголы, и разве глагол не выражает действие? Дело не в языковых формах; дело в том, как именно мы мыслим «существование» или «бытие». Если «существование» или «бытие» — это действие, то оно непременно требует действующего и претерпевающего. В самом деле, действие всегда протекает, будучи инициировано кем-то или чем-то и будучи направлено на кого-то или что-то. Это создаёт устойчивость действия, задаёт логическую структуру закономерности ничуть не менее уверенно и убедительно, чем устойчивость сущности, субстанциального бытия. Устойчивость субстанциального бытия, схваченная в сущности вещи, и устойчивость действия, неизменно протекающего между действующим и претерпевающим, — два способа схватить закономерность и устойчивость мира. Они альтернативны в полном смысле слова, поскольку исходят из разных оснований; но они выполняют одну и ту же задачу: выстроить устойчивость мира, схватить его как закономерный. Ведь мир постоянно меняется, он всегда в движении, и мы никогда не застаём его точно таким же, каким знали вчера или мгновение назад. Чтобы ориентироваться в меняющемся мире, чтобы уметь предсказывать его поведение, мы должны уметь останавливать эту его постоянную подвижность, каким-то образом останавливать мир. Останавливать не до конца, не насовсем — не так, как остановлено парменидовское бытие, где любое изменение оказывается мнимым. Нет, его надо останавливать так, чтобы сохранить при этом возможность изменения — но такого изменения, которое оставит мир тем же самым, представив его иначе, изменившимся. Это — удивительная задача, и не менее удивительно решение, которое найдено нашим сознанием; решение, которое и сделало человека — человеком.

|

22 |

Глава 1 |

|

Решение задачи, которую назовём задачей то же иначе, с виду необычайно простое, и выразить его нетрудно: «что» и «какое». Наше сознание научилось видеть мир как «что» и «какое». Когда мы говорим, что «мир имеется» (п. 1 естественной установки), мы тем самым говорим, что способны видеть мир как множество «что», каждое из которых оказывается «таким-то». Вот это дерево, это «что» — старое, дуплистое, ветвистое: таково его «какое». Дерево остаётся деревом, тем же самым «что», хотя превращается из побега, только что вышедшего из семени, в старого великана: оно меняет своё «какое», но оставляет своё «что». И вот что удивительно: ведь не один только вот этот побег превращается в старое дуплистое и ветвистое тенистое дерево, таких вырастающих и стареющих деревьев — целый лес. Значит, «какое» может отделяться от данного «что» и как будто перемещаться к другим «что». Но ведь «что» и «какое» — неразделимы: когда я вижу перед собой вот это дерево, оно «что-и-какое» сразу, а не так, что отдельно я вижу дерево, а отдельно — его ветвистость, дуплистость, тенистость и т.д. Нет, конечно; «что-и-какое» склеены в этом дереве; и даже не склеены из чего-то раздельного, а прямо-таки выступают изначально нераздельно слитыми. И вместе с тем они могут разделяться! Вот что поразительно: раздельность-и-нераздельность «что» и «какое». В самом деле, вот передо мною красный мяч. Но есть и другие мячи — жёлтые, зелёные, белые; и есть другие красные предметы: майки, воздушные змеи, шляпки. Каждый из этих предметов — «что-и-какое», слитые так, что их не разделить; и тем не менее мы легко отделяем «красное» от шляпки и присоединяем к мячу, или ещё к чему-то, не испытывая никакого неудобства. Более того, мы можем собрать много «что», имеющих одно и то же «какое», и тогда скажем, что у нас — целый набор красных предметов: мячей, маек, флагов и шляпок, причём нас уже не заботит, что это всё — разные «что» и у них ещё много разных «какое» (мячи круглые, воздушные змеи — бумажные, и т.д.); нас заботит только то, что одно из совпадающих у них всех «какое» позволяет нам все их собрать вместе. Подвести под класс «красных» предметов.

Мячи и воздушные змеи летают, шляпки и майки надевают и носят. Это — тоже «что» и «какое». Но ведь «летать», «надевать», «носиться» — это действия. Значит, действия также — «какое». Что вытекает из того, что действия окружают нас, что едва ли найдётся некое «что» в мире, которое не будет включено в систему многообразных действий? Дерево растёт и стареет, воздушные змеи запускают

|

|

Теория |

23 |

дети, шляпки надевают и носят женщины. Мячи бросают, кидают, по ним бьют и их ловят. И так далее. Как поступим мы с этими действиями? Будет ли «какое», выражаемое действием, как-то отличаться от того «какое», которое мы выражали как качество — красное, ветвистое, дуплистое? Употребляя прилагательное, указываем ли мы на что-то иное, нежели когда употребляем глагол? Например, «дерево ветвится» — это то же самое, что «дерево ветвистое», или нет?

Античная философия давно ответила на этот вопрос, а европейская культура закрепила этот ответ в нашем сознании через многообразные культурные практики. Две из десяти аристотелевских категорий, «действовать» и «претерпевать», классифицируют наши действия как атрибуты субстанции. Воздушные змеи и мячи суть «летающие», шляпки и майки суть «надеваемые» и «носимые». И так далее: дерево есть «растущее» или, например, «срубленное». И даже если мы никогда не слышали об Аристотеле и его десяти категориях, если мы глубоко безразличны к философии, античной и современной, мы всё равно поступим именно так, коль скоро мы включены в систему европейских культурных практик. Они настолько глубоко внедрены в наше сознание, что большинство читателей, если не все они, скажут: это естественно, и иначе быть не может. Действие понимается как классификационный признак, позволяющий подвести данное «что» под тот или иной класс «какое», в наших примерах — «летающее», «носимое», «надеваемое», «растущее», «срубленное».

А в самом деле, может ли быть иначе? Может, и ещё как может. Действие может не сводиться к атрибуту субстанции, а, напротив, выступать как первичная основа осмысления мира. Это значит, что всё, о чём мы говорим, должно быть сведено к действию и включено в структуру действия — и только тогда это станет осмысленным. Не подведено под класс, а включено в структуру действия.

Погрузимся в практику смыслополагания культуры, которая кладёт действие в основу смыслополагания.

В IX веке в Багдаде, цветущей столице халифата, жил Абӯ ал-К̣а̄сим ал‑Джунайд, прославленный мистик, глава школы так называемого трезвого суфизма. До нас дошло несколько работ ал‑Джунайда, составивших небольшой том. Одна из них называется Кита̄б ал‑фана̄’ — «Послание о фана̄’». Работа, занимающая всего несколько страниц, посвящена одной из важнейших категорий суфийского учения — фана̄’, букв. «гибель». Эта категория непосредственно связана с тем, как суфии трактуют сердцевину исламского учения — поло‐

|

24 |

Глава 1 |

|

жение о тавх̣ӣд, божественной единственности. «Нет бога, кроме Бога», гласит первая половина шахады — исламской формулы свидетельствования веры. Бог, иначе говоря, — единственный бог, никаких других богов нет. Это положение звучит очень просто и понятно. Однако суфии делают ещё один шаг и говорят, что подлинным и пребывающим можно считать только Бога; всё остальное, и прежде всего сам мистик, переживает гибель (фана̄’). Но что это значит? Должны ли мы думать, что существует (подлинно, истинно бытийствует) только Бог, тогда как все вещи и даже сам человек обладают неподлинным бытием и в этом смысле «гибнут»? Будет ли такая «гибель» чем-то вроде исчезновения, аннигиляции в высшей, божественной реальности? Или речь идёт о чём-то другом?

Рассмотрим отрывок из названной работы ал‑Джунайда, читая и переводя который, мы будем отвечать на этот вопрос. Отрывок вполне понятен и не содержит никаких специфических терминов; единственное, чем стоит предварить его чтение, — это изложение известной коранической истории, на которую ссылается ал‑Джунайд. Она поведана в суре «Преграды»: «Некогда Господь твой из сынов Адама, из чресл их, извлёк потомков их и повелел им дать исповедание о себе самих. “Не есмь ли Я Господь ваш?” Они сказали: “Да; исповедуем это”. Это было для того, чтобы вы в день воскресения не сказали: “Мы не были в состоянии постигнуть это” — или не сказали: “Отцы наши прежде нас признавали соучастников Богу, а мы были только их потомками”»2. Речь идёт о том, что до сотворения мира Бог «извлёк» на свет весь людской род, от первого до последнего человека. Понятно, что мира ещё не существовало, а значит, и люди не обладали существованием в том смысле, в каком мы приписываем существование сотворённым вещам. И тем не менее весь людской род предстал пред Богом, и в этом предстоянии свершился диалог, расцениваемый в исламе как завет между Богом и человеком. Бог спросил людей, признают ли они его Господом; люди ответили безусловно утвердительно. В исламском вероучении этот эпизод трактуют как указывающий на предвечную истину ислама и на то, что ислам — естественная, соответствующая устройству человека религия, о верности которой весь людской род заявил ещё до сотворения мира. Этот же эпизод нередко упоминают суфийские авторы, указывая на предвечную связь между Богом и человеком — связь,

|

|

Теория |

25 |

которую мистик стремится актуализировать и воплотить, соткав из неё ткань своей жизни.

Мы проделаем своеобразный эксперимент, пройдя по шагам весь путь осмысления текста. Сперва перед читателем окажется бессмысленный для него (если только он не араб и не арабист) набор знаков. Затем он должен будет решить, как именно наделить его смыслом, и увидит, какую развилку придётся пройти на этом пути. И, наконец, мы вместе поразмышляем о том, что приобретаем и что теряем на нашем разветвляющемся пути осмысления текста, сделав в точке развилки тот или иной выбор. Очень надеемся, что читатель терпеливо пройдёт с нами по этому пути, не перескакивая через его этапы.

Итак, арабский текст из работы ал‑Джунайда «Послание о фана̄’ (гибели)»:

قلت فما قولك "افناني بإنشائي كما أنشأني بديا في حال فنائي" ؟ قال أليس تعلم انه عز وجل قال "واذ اخذ ربك من بنى آدم" الى قوله "شهدنا" فقد اخبرك عز وجل انه خاطبهم وهم غير موجودين الا بوجوده لهم اذ كان واجدا للخليقة بغير معنى وجودها لانفسها بالمعنى الذي لا يعلمه غيره ولا يجده سواه فقد كان واجدا محيطا شاهدا عليهم بديا في حال فنائهم عن بقائهم الذين كانوا[في الازل]للأزل فذلك هو الوجود الرباني والادراك الالهي الذي لا ينبغي الا له جل وعز ولذلك قلنا إنه اذا كان واجدا للعبد يجري عليه مراده من حيث يشاء بصفته المتعالية التي لا يشارك فيها كان ذلك الوجود اتم الوجود وامضاه لا محالة وهو اولى واغلب واحق بالغلبة والقهر وصحة الاستيلاء على ما يبدو عليه حتى يمحي رسمه عامة ويذهب وجوده اذ لا صفة بشرية ووجود ليس يقوم به لما ذكرنا تعاليا من الحق وقهره انما هذا تلبس على الارواح[ما لها من الازلية3]

В этом небольшом отрывке 12 раз употреблены слова с корнем в‑дж‑д: 7 раз — вуджӯд, 3 раза — ва̄джид и по 1 разу — мавджӯд и ваджада. Нам надо решить, как мы будем переводить эти слова, поскольку от этого, как увидим, решающим образом зависит смысл отрывка, закладывающего основу джунайдовского понимания категории фана̄’ «гибель».

Глагол ваджада означает «находить». Точнее, этот глагол означает «он нашёл»: в арабском нет инфинитива, такого, как русское «находить», и любой глагол непременно несёт значение лица и времени. Зато в арабском есть масдар — имя действия, которое указывает

|

26 |

Глава 1 |

|

на действие, не указывая на время (или на лицо)4. Здесь это — самое частотное слово отрывка, вуджӯд. Если вуджӯд — имя действия для глагола ваджада «находить», который встречается в этом отрывке, то мы переведём его как «нахождение». Далее, имя действия, масдар, одинаково «обслуживает» и действительный, и страдательный залог глагола, а значит, вуджӯд будет именем действия и для вуджида — «он находился», как во фразе «Он находился в доме». Наконец, масдар одинаково относится, т.е. служит «истоком», для любого времени глагола, значит, он является именем действия и для глагола настоящего времени — йӯджад «он находится», как во фразе «Он находится в доме». Мы можем сделать вывод, что вуджӯд имеет значение не только «нахождение» в смысле действия нахождения, но и «нахождение» в смысле «наличие», причём в силу особенностей арабской языковой формы (масдара) эти значения не могут быть различены в самой языковой форме.

Однако по смыслу эти два значения существенно различаются. В первом случае речь идет о действии, которое совершается кем-то в отношении кого-то: «нахождение» означает, что кто-то «находит» кого-то. Во втором речь идёт о существовании: «нахождение» означает, что кто-то «находится», т.е. является таким-то или существует как такой-то. Это — развилка, это — та точка, в которой мы непременно должны выбрать один из двух путей: мы не можем пойти по обоим одновременно.

В нашем отрывке есть ещё два слова с корнем в‑дж‑д. Это ва̄джид, имя действователя для глагола ваджада «находить»; здесь мы не встретим никакой двусмысленности и переведём его «находящий». И имя претерпевающего для этого же глагола — мавджӯд. Имя претерпевающего в арабском языке может отсылать и к действительному и к страдательному залогу, поэтому мавджӯд мы можем перевести и «находимый» в смысле находимый, обнаруживаемый кем-то (объект действия другого лица), и «находимый» в смысле находящийся,

|

|

Теория |

27 |

существующий. Здесь вновь — та развилка, о которой мы говорили: развилка динамики и статики, действия и существования.

Это — развилка, которой не миновать: мы обязаны выбрать один из вариантов перевода. Мы можем проследить за игрой значений в нашем русском переводе — игрой, вызванной этой развилкой. Развилка, обеспечивающая равную возможность двух путей, даёт нам, с сугубо лингвистической точки зрения, и равную обоснованность двух вариантов перевода одного и того же отрывка: мы не можем выбрать между ними на основании языковых предпочтений и аргументов, они с этой точки зрения равно оправданы.

Пойдём по первому пути: будем считать, что вуджӯд означает «существование», а мавджӯд — «существующее». Такие слова с корнем в‑дж‑д, переданные через значения существования, подчеркнём одинарной чертой. Слова ваджада и ва̄джид нам не удастся передать через значение существования, они останутся привязанными к действию нахождения: «находить» и «находящий» соответственно; такие слова выделены разрядкой. Вот перевод:

Я спросил: Что значат твои слова: «Он (Бог. — А.С., В.С.) уничтожил меня, создав, как изначально создал в состоянии моей уничтоженности?» Он (ал‑Джунайд. — А.С., В.С.) ответил: разве ты не знаешь, что Он (Славен Он и Велик!) сказал: «Некогда Господь твой из сынов Адама… Да; исповедуем это». Так Он (Славен Он и Велик!) сообщил тебе, что обращал к ним речь, когда они были существующими (мавджӯд) только благодаря Его существованию (вуджӯд): Он находил (ва̄ джид) людей, притом что отсутствовал смысл их существования (вуджӯд) для самих себя, благодаря смыслу, который известен только Ему и который находит (йаджид, наст. вр. от ваджада) только Он. Так Он находил (ва̄ джид, букв. «был находящим») их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания — они, возникшие [в предвечности] предвечно. Таково господнее существование (вуджӯд) и божественное постижение, только Ему (Велик Он и Славен!) надлежащее.

Вот почему мы говорим, что, если Он находит (ва̄ джид) раба, то распространяет на него, как захочет, Свою волю благодаря Своему всевышнему атрибуту, в коем Ему никто не соучаствует. Это существование (вуджӯд) — самое совершенное и полное существование (вуджӯд); а как же иначе! Ведь Он скорее достоин, Он имеет преимущество и Ему скорее надлежит овладеть, подчинить и захватить всё, что в нём (рабе. — А.С., В.С.) появляется, так что Он и вовсе

|

28 |

Глава 1 |

|

стирает его отметины и устраняет его существование (вуджӯд). Ведь нет такого человеческого атрибута и существования (вуджӯд), которые не устраивал бы Он, как мы о том сказали, — Он, Всевышний, от Истинного и гнёта Его. Это оказалось тёмным для [людских] душ [— чем владеют они из предвечности].

В самом начале отрывка собеседник задает автору трактата вопрос с просьбой разъяснить высказывание, смысл которого — диалектика создания, выстраивания человека и его уничтожения, когда эти два действия оказываются сторонами друг друга. Бог создаёт, букв. «выстраивает» (анша’а), человека — но тем самым уничтожает, букв. «заставляет погибнуть» (афна̄), его. Как создание может стать уничтожением? Вот вопрос, на который отвечает этот отрывок.

Мы выбрали первым субстанциальный путь понимания смысла отрывка, трактуя везде, где возможно, слова с корнем в‑дж‑д как указывающие на существование. Мы понимаем — насколько это позволяет текст — человека как сущее, как то, что «есть»; как то, что не просто наличествует, но что может выступать субъектом в формуле предикации «S есть P». Тогда у нас сталкивается существование Бога — самое, как здесь сказано, полное, наилучшее существование, — и существование человека. Мы обнаруживаем прежде всего, что человек существует благодаря существованию Бога: таким оказывается смысл коранического отрывка, излагающего историю предвечного залога между Богом и человеком. Правда, не совсем ясно, как трактовать это и что означает эта зависимость существования человека от существования Бога в свете следующей фразы, где сказано, что смысла существования людей для самих себя не было: если не было, то как они были существующими? Кроме того, разговор о существовании перемежается указаниями на действия «нахождения» со стороны Бога, которые не вполне понятно как соотносятся с разговором о существовании. В одном месте нам пришлось и вовсе «подчистить» оригинал, чтобы перевод состоялся5.

|

|

Теория |

29 |

Во втором абзаце отрывка мы обнаруживаем, что Бог «находит» человека и полностью подчиняет себе, распространяя на него свою волю. Это и оказывается наилучшим для человека существованием: полная подчинённость воле Бога и полное устранение человеческого существования. Правда, тут же сказано, что любое существование и атрибут человека Бог устраивает — но как устраивает, если они устранены? Только если мы закроем глаза на все эти нестыковки, можно будет вытянуть некий смутный «общий смысл» отрывка примерно следующим образом: Богу принадлежит полное и самое совершенное существование, человеческое существование целиком зависит от божественного и является ничем в сравнении с ним.

Но что если мы отстранимся от наших естественных герменевтических ожиданий, сформированных привычными культурными практиками, заглушим их голос и попробуем перевести отрывок иначе? Что если первоосновой осмысленности выступает не существование, а действие? Мы пойдём тогда по второму из двух путей, заданных развилкой существование/действие. Будем трактовать все слова с корнем в‑дж‑д как относящиеся к действию «находить», которое имеет, во-первых, инициатора, действователя и, во-вторых, то, что претерпевает это действие6. Вот как выглядит такой перевод7:

Я спросил: Что значат твои слова: «Он уничтожил меня, создав, как изначально создал в состоянии моей уничтоженности?» Он ответил: разве ты не знаешь, что Он (Славен Он и Велик!) сказал: «Некогда Господь твой из сынов Адама… Да; исповедуем это». Так Он (Славен Он и Велик!) сообщил тебе, что обращал к ним речь, когда они были находимы (мавджӯд) только благодаря Его нахождению (вуджӯд) их: Он находил (ва̄джид) людей при том, что отсутствовал смысл нахождения (вуджӯд) ими самих себя,

|

30 |

Глава 1 |

|

благодаря смыслу, который известен только Ему и который находит (йаджид) только Он. Так Он находил (ва̄джид) их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания — они, возникшие [в предвечности] предвечно. Таково господнее нахождение (вуджӯд) и божественное постижение, только Ему (Велик Он и Славен!) надлежащее.

Вот почему мы говорим, что если Он находит (ва̄джид) раба, то распространяет на него, как захочет, Свою волю благодаря Своему всевышнему атрибуту, в коем Ему никто не соучаствует. Это нахождение (вуджӯд) — самое совершенное и полное нахождение (вуджӯд); а как же иначе! Ведь Он скорее достоин, Он имеет преимущество и Ему скорее надлежит овладеть, подчинить и захватить всё, что в нём (рабе. — А.С., В.С.) появляется, так что Он и вовсе стирает его отметины и устраняет его нахождение (вуджӯд). Ведь нет такого человеческого атрибута и нахождения (вуджӯд), которые не устраивал бы Он, как мы о том сказали, — Он, Всевышний, от Истинного и гнёта Его. Это оказалось тёмным для [людских] душ [— чем владеют они из предвечности].

Речь идёт о взаимодействии двух действователей — Бога и человека, каждый из которых способен осуществлять действие «нахождение». Это действие в обоих случаях направлено на человека: Бог находит человека, и человек находит себя. Эти два нахождения сравниваются во втором абзаце, и автор выносит однозначный вывод: нахождение человека Богом, а не его собственное нахождение себя, является наилучшим и самым совершенным. В таком случае находящий Бог и находимый человек оказываются накрепко связаны нахождением; но чтобы оно состоялось, человек должен полностью включиться в эту связанность с Богом. Не перестать существовать, не «аннигилировать» (как при первом понимании отрывка), а, напротив, превратиться в претерпевающую сторону процесса «нахождение», который инициирует Бог и который предполагает непременное наличие «находимого» человека (иначе как может осуществиться «нахождение»?). Такое «нахождение» человека Богом и составляет цель суфия, именно его он хочет превратить в ткань своей жизни.

В этом, втором, варианте перевода все термины с корнем в‑дж‑д последовательно переданы через смыслы действия, действователя и претерпевающего для действия «нахождение». Это, безусловно, преимущество в сравнении с первым вариантом перевода, где мы имели чересполосицу «существования» и «нахождения», что не может не по‐

|

|

Теория |

31 |

ставить под сомнение перевод, существенно меняющий смысл однокоренных и явно связанных слов на протяжении небольшого отрывка текста.

Проделанный нами опыт — не что иное, как моделирование культурных практик, отвечающих за изготовление осмысленности. Мы начали с арабского текста, который заведомо бессмыслен для русского читателя, не владеющего арабским языком. Некоторая сумма бессмысленных физических ощущений: линии, загибы, точки; чёрное и белое на бумаге или экране компьютера. Само по себе, как именно физическое ощущение, оно, конечно, осмысленно, поскольку мы понимаем, что вот это — линии, а это — точки, и т.п.; но как текст — не имеет смысла. Мы должны запустить машину смыслополагания для того, чтобы придать этому смысл, чтобы сделать это понятным. Мы промоделировали только один аспект работы этой машины. Это — выбор в качестве исходного, основополагающего значения «существовать» или значения «действовать». Это — тот самый выбор, перед которым стоял Декарт и который он однозначно сделал в пользу «существовать». Автор арабского текста, совершенно очевидно, делает противоположный выбор: в пользу «действовать». Это очевидно потому, что попытка понять текст как основанный на выборе в пользу «существовать» не проходит, не получает успеха: такое осмысление оказывается «корявым», «натянутым» и в конечном счёте — невозможным потому, что не позволяет истолковать весь текст целиком. Мы, читатели, можем настаивать на нашем выборе в пользу «существовать» и так прочитывать текст. Можем потому, что понимание — это наша, и только наша деятельность, протекающая именно в нашем, а не чьём-то ином, сознании. Мы можем даже питать уверенность, что поняли текст и истолковали его смысл. Но смысл будет, совершенно очевидно, недопонят, а точнее, понят неправильно. Что именно будет понято неправильно? Да, пожалуй, всё. «Существование» Бога и «существование» человека в таком случае оказываются альтернативными: или—или. Ведь если божественное существование наилучшее, значит, существование человека ничего не стоит перед лицом этого наилучшего существования; а значит, суфийский термин фана̄’ означает «гибель» в смысле самоуничтожения, исчезновения, аннигиляции. Бесчисленные европейские и околоевропейские трактовки этого термина ходят вокруг да около именно такого понимания фана̄’: «гибель» человеческого «Я» в смысле его уничтожения, говорят ещё — «растворения» в океане божественной

|

32 |

Глава 1 |

|

Реальности. Конечно же, ничего этого нет в данном тексте. Он написан автором, для которого основополагающий выбор сделан в пользу «действовать», а не «существовать». Поэтому речь в нём не о существовании Бога и человека — двух автономных сущностей, которые можно сравнивать независимо, когда они имеются как таковые. Речь в нём о двух действователях — Боге и человеке. Каждый из них осуществляет действие «нахождение», причём это действие направлено в обоих случаях на человека. В одном случае Бог — «находящий», человек — «находимый», так что они связаны действием «нахождение». В другом случае человек — и «находящий», и «находимый». Это — не «один и тот же» человек: человек рассматривается не как сущность, а как включённый в структуру действия, поэтому, когда человек «находит» себя, мы имеем ту же, что в первом случае, тройственную структуру «находящий—нахождение—находимый». И вывод: действие «нахождение», осуществляемое Богом, гораздо лучше и сильнее того действия «нахождение», которое человек осуществляет в отношении себя. Это вполне понятно: ведь Бог — несравненно более сильный действователь, нежели человек, так что данный вывод — никакой не парадокс, а скорее тривиальная констатация; если, конечно, считать тезис о том, что Бог — действователь в отношении всего мира и человека, тривиальным, но это, безусловно, именно так для сознания и культуры того времени и места, где создан рассматриваемый текст.

Могут возразить: в текстах европейских мистиков Бог также «находит» человека; в чём же разница? Разница в том, что в этом случае «находить» — действие в ряду других: Бог питает, наставляет, прощает, видит, слышит (и т.д.) человека. С этой точки зрения нет различия между исламской традицией — и христианской, перенявшей авраамические представления о Боге-Действователе. Однако ключевой вопрос в том, чем именно и как именно конституирован человек; чем именно и как именно он «выстроен» (анша’а), если выражаться в терминах джунайдовского текста. В тексте ал‑Джунайда ответ очевиден: человек конституирован действием «нахождение», которое совершает либо он сам, либо Бог; именно поэтому человек и «находится» — т.е. существует там-то и тогда-то. Поэтому «нахождение» у ал‑Джунайда — не действие в ряду других, которые Действователь-Бог совершает в отношении уже наличного, имеющегося человека; это — особое действие, которое только и конституирует человека.

|

|

Теория |

33 |

Заглянем чуть дальше, чтобы увидеть подлинную перспективу, открывающуюся с этой точки зрения. Если рассуждать сугубо логически и оставить в стороне религиозно-догматическое содержание, то ясно, что действие конституирует не только человека (претерпевающее), но и Бога (действователя). Логически это очевидно: действие как протекание невозможно без обеих сторон; но и обе стороны невозможны друг без друга и без протекания действия между ними. Поняв это, мы поймём, почему логическим завершением эволюции суфийской философии стало учение Ибн ‘Арабӣ, утверждавшего со-вечность Бога и мира при ежемгновенном протекании действия дарения бытия (вуджӯд) между ними. Бог и мир конституированы здесь не сущностно, и Бог не может быть конституирован независимо от мира: таков логически безупречный с точки зрения процессуальной логики, но содержательно шокирующий для исламского сознания вывод Ибн ‘Арабӣ.

Вернёмся к тексту ал‑Джунайда. Можно утверждать, что «наш» читатель, т.е. читатель, воспитанный привычными нам культурными практиками, независимо от владения арабским языком будет склонен прочитывать текст и придавать ему смысл по первому варианту, по-картезиански, выбирая «существование» в качестве очевидного и не требующего обоснований значения. Но если культурные практики воспитывают альтернативный выбор — выбор в пользу «действовать» как основополагающего значения, то текст будет прочитан по второму варианту, по-джунайдовски. Оба прочтения возможны; обе машины смыслополагания мы можем запустить в своём сознании. Нам более привычна первая — но только потому, что эта привычка сформирована культурными практиками. Эту культурную привычку должно что-то «пробить», что-то преодолеть, чтобы включилась альтернативная машина смыслополагания. В данном случае, в нашем моделировании ситуации понимания текста, таким «тараном» выступили мы сами, предложив интерпретацию, которая гораздо лучше объясняет текст, нежели привычная нам. В других случаях альтернативная машина смыслополагания может быть запущена чем-то или кем-то другим. Но важно другое: после того, как возможность альтернативного объяснения показана, в ней не остаётся ничего для нас загадочного. Альтернативный путь осмысления, альтернативный способ смыслополагания — не «марсианский», он вполне себе «наш», легко может быть открыт в нашем собственном сознании. Другой вопрос — какой именно из возможных способов смыслополагания, к которым наше

|

34 |

Глава 1 |

|

сознание равно открыто, культура выбирает в качестве стержневого, выстраивая себя на его основе и поддерживая его приоритетность для нашего сознания всей системой культурных практик.

Но почему мы говорим о «машине смыслополагания», о «способе смыслополагания» и тому подобных вещах? Ведь речь как будто о чём-то очень простом — о значении слова, точнее, всего гнезда арабских слов с корнем в‑дж‑д. Что тут сложного — посмотреть в словарь и выбрать самое подходящее значение! Для чего, как говорится, огород городить?

Даже если бы вся история ограничивалась одним этим текстом, и в этом случае огород городить имело бы смысл: ведь мы, ни много ни мало, вели речь о понимании одной из центральных категорий суфизма. Но главное в том, что на этом примере мы увидели, как легко и, заметим, как устойчиво наше восприятие проскальзывает мимо того, чтобы выбрать «действие», а не «существование», в качестве основополагающего значения. Ведь Декарт ничего не переводил с арабского, он лишь выражал, как он думал, абсолютно очевидные истины; и тот факт, что он не видел — совершенно ведь очевидное! — значение «действовать» за значением «мыслить», должно иметь какое-то очень весомое объяснение. И ведь не только для него; дело не в этой картезианской формуле, а в том, что за века она не была развенчана как лишь одна из возможных трактовок «мыслю». Напротив, слой за слоем европейская философия зиждела себя на этом основании: cogito ergo sum — едва ли не краеугольный камень новоевропейского рационализма, манифест чистой субъектности, обнаруживающей себя, и только себя, в чистом акте рефлексии. Следование «мыслю → существую» — это не логическое следование в смысле умозаключения (Декартова формула — не силлогизм), а следование в смысле очевидности смыслополагания. И эта «очевидность» не подверглась сомнению в европейской культуре! Вот почему мы ведём речь о культурных практиках и «машине смыслополагания»: такого рода устойчивые «слепые пятна» культуры невозможно объяснить иначе.

Почему же европейской мыслью не замечено то, что совершенно очевидно для взгляда, берущего в скобки догматы, внедрённые в наше сознание европейскими культурными практиками? А именно, что «мыслю, значит — действую» ничуть не менее оправдано, чем «мыслю, значит — существую»?

Дело вот в чём. «Действовать» — одна из девяти акцидентных категорий у Аристотеля, а значит, «действовать» предицируется суб‐

|

|

Теория |

35 |

станции. Если «действовать», в т.ч. «мыслить», — это предикат субстанции, он не может быть тем, что неотъемлемо заложено в субъекте. Между тем Декарт разыскивает именно такое основоположение — то, что не может быть отъято от субъекта и что не приписывается ему как предикат.

Значит, второй путь развилки существование/действие, путь действия, блокируется, во-первых, мощной традицией культурных практик, основанных на аристотелевском отнесении «действовать» к числу предикатов субстанции; и, во-вторых, собственным, так сказать, авторским стремлением Декарта найти что-то, что вне всякого сомнения присутствует в субъекте. Первое понятно; остановимся подробнее на втором.

Хотя на предшественников Декарта, в том числе Августина и даже ал‑Г̣аза̄лӣ, указывали неоднократно, всё же вопрос о том, из чего «состоит» значение «мыслить» и что может быть извлечено из него не аналитически, а как-то иначе — в данном случае путём рефлексии, — следует признать собственно картезианским, во всяком случае, с той точки зрения, которая нас здесь интересует. Даже сам этот вопрос, не говоря уже об ответе на него, не только во времена Декарта, но и до сих пор не приобрёл статуса тривиального, чего-то вроде таблицы умножения, которую знают все и не задумываясь применяют. Этим вопросом задавался и Гуссерль, отвечая на него иначе и стремясь открыть чистые структуры сознания, взять в скобки всё, что составляет его естественную установку, и найти чистые смыслы сознания; феноменология до сих пор считает, что идёт по этому пути. Несомненность бытия, выраженная в картезианском sum — «аз есмь», парадоксальным образом привела Декарта к непреодолимому дуализму «вещи мыслящей» и «вещи протяжённой», бытия субъективного и бытия объективного, тому дуализму, с которым европейская и североамериканская философия безуспешно сражается до сих пор безо всякой надежды на победу. Ведь этот дуализм означает раскол и разлад «Я» и мира, который невозможно победить даже хайдеггеровской попыткой вернуться к изначальной «открытости» бытия, сняв противопоставление категорий «бытие» и «истина». Всё это лишний раз возвращает нас к тому, с чего мы начали, — к неустранимой проблематичности доказательства наличия внешнего мира и встроенности «Я» в этот мир, соседствующей с очевидностью этого тезиса для обыденного сознания, его внедрённостью в естественную установку.

|

36 |

Глава 1 |

|

Но для нас сейчас важно не это. Для нас важно вот что: второе из двух обстоятельств, блокирующих выбор пути действия на развилке существование/действие, на самом деле не является таковым. Да, Декарт разыскивает очевидность и несомненность того, что может утверждаться в силу cogito и наряду с cogito. Само cogito несомненно, поскольку любое сомнение уже было бы cogito; но что можно утверждать наряду с этим несомненным cogito и на чём можно строить дальнейшее здание философии? И Декарт отвечает: sum, «аз есмь». Но наш-то вопрос остаётся: а почему не «я действую»? Почему несомненность cogito, которое у Декарта означает любую деятельность сознания вообще, означает несомненность существования, а не действия? Ведь не менее очевидно, что сознание действует, что любая моя мысль, переживание, ощущение — это некие акты сознания. В «Рассуждении о первой философии» Декарт неоднократно перечисляет действия, составляющие cogito, и всякий раз говорит: значит, я существую. Не «я действую». Удивительно! Ведь декартовское cogito на самом-то деле означает: чтобы действовать, надо быть; но чтобы быть, надо действовать. В самом деле, существование «Я» обосновано cogito, т.е. действиями: воление, воображение, восприятие, мышление. Но действовать может только существующее. Взаимная обоснованность существования и действия очевидны. Ведь существование прикреплено к cogito, неотъемлемо от него; но поскольку cogito — это действие (ведь очевидно, что сознание действует, оно не неподвижно; Гуссерль даже говорит об интенциональности сознания), значит, действие неотъемлемо от существования, а существование — от действия. И однако «действовать» и «существовать» — разное! Они образуют, как мы видели, развилку, на которой можно свернуть только на один из двух путей, запустить машину смыслополагания по одному из возможных вариантов, положив в основу либо «действовать», либо «существовать». Эти два пути нельзя совместить; но их и нельзя оторвать один от другого! Потрясающая несовместимость-и-неотрывность одного от другого. Но, заметим: несовместимость развёрнутых путей, таких, на которых уже выстроены субъект-предикатные конструкции; а неотъемлемость друг от друга — ещё не развернутых, а свёрнутых путей, в той «точке», где они ещё не разошлись и где значения «действовать» и «существовать» требуют друг друга и предполагают друг друга.

|

|

|

|

Теория |

37 |

Подытожим. Декарт, а вслед за ним и вся новоевропейская философия, делает выбор в пользу «существовать», а не «действовать». Он не обосновывает этот выбор, считая его очевидным. Но что ещё интереснее, он не видит, что выбор на самом деле сделан. Для Декарта выбора нет, следование cogito → sum однозначно, очевидно и не подлежит сомнению. Вот ведь что главное: мы видели, что «существовать» и «действовать», взятые как cogito, вовсе не альтернативны, а предполагают и требуют друг друга. Они — то же иначе: существовать и значит действовать, а действовать — существовать, пока мы ведём речь о cogito. Эта разведённость и неотъемлемость одного от другого составляют величайшую загадку. Они могли бы составить и величайший исток новой философии, если бы были замечены. Незамеченность очевидного в новоевропейской философии — поразительный факт, но именно факт.

Это — первое. И второе: настаивая на том, что cogito ergo sum — это не силлогизм и не логическое следование, Декарт, как и его последователи, утверждает, что ergo здесь выражает нечто допредикативное, — поскольку логическое следование имеет предикативную форму, форму субъект-предикатной конструкции. Однако всё дело в том, что «допредикативное» означает — целостное и свёрнутое. Предикационные механизмы разворачивают свёрнутость, но разворачивают только на одном из двух возможных путей — либо на пути существования, либо на пути действия. Значит, найти допредикативное можно только как свёрнутость, только как целостность. Его нельзя найти как значение. Поэтому декартовское ergo sum — в принципе ошибочно. Выбирая значение «существование», Декарт разрушает допредикативную целостность существования-и-действия и делает однозначный выбор в пользу существования.

Скажем это иначе. Декартовское sum «аз есмь» — субъектно. Но субъектное не может не быть предикативным, даже если будет объявлено таковым. Ведь и «чистый субъект» — всё равно «что» и «какое», а значит, субъект-предикатная склейка, а не субъект сам по себе. Чистый субъект, как и чистое бытие, ничего не прибавляющее к субъектности, — оксюморон. Избежать субъектности можно только одним способом — нырнув в целостность, в которой существование и действие не стали отдельными и отделёнными друг от друга значениями; став таковыми, они требуют субъектности,

|

38 |

Глава 1 |

|

требуют развёрнутости предикативного состояния. Тысячи страниц философских сочинений на тему того, почему «существование» — не предикат и как можно различать бытие и существование, выражают это неразрешимое затруднение европейской философии: нельзя получить субъектность, избегая предикативности. Это — закон, и его не обойти; мы увидим, как он проявляется. Неслучайно авторы «Логики Пор-Рояля», отвечая Декарту, говорят, что «я есть» означает — «я есть существующий»8: формула «S (связь) P» не знает исключений, невозможно иметь субъект, не имея предиката. Как именно осуществляется связь субъекта и предиката — другой вопрос, и ответ на него вариативен, зависит от способа смыслополагания. Там, где на развилке «существование/действие» выбирают путь существования, эта формула приобретает вид «S есть P».

Зафиксируем выводы, к которым мы пришли.

1. Динамика и статика, неподвижность и движение, фиксированность и изменение даны нам неотрывно друг от друга в нашем собственном «Я». Любое cogito, т.е. любой акт сознания, требует признать «Я» наличным, существующим, и тем самым — действующим. И наоборот: любое cogito — действие, но чтобы действовать, «Я» должно наличествовать, существовать. Эта последовательность — не следование; существование и действие не обусловливают друг друга. Они скорее — стороны самих себя и друг друга, так что одно нельзя отделить от другого.

2. Существование-и-действие даны нам нашим сознанием и как наше сознание. Это заставляет нас считать, что «Я» и мир таковы же: «Я» существует-и-действует, и мир существует-и-действует. Существует мир в целом, такой же субстанциальный, как субстанциально наше «Я», которое мы всегда находим именно как «Я». Как мы, не изменяясь, меняемся всю жизнь, так и мир, оставаясь тем же, всё время — иной. Действие, неотъемлемое от существования, множит и меняет мир и «Я».

3. Это верно и для мира в целом, и для каждой вещи мира. Субъектность проецируется не только на мир в целом, но на каждую вещь в нём. Точнее, потому в нашем представлении о мире и появляются

|

|

Теория |

39 |

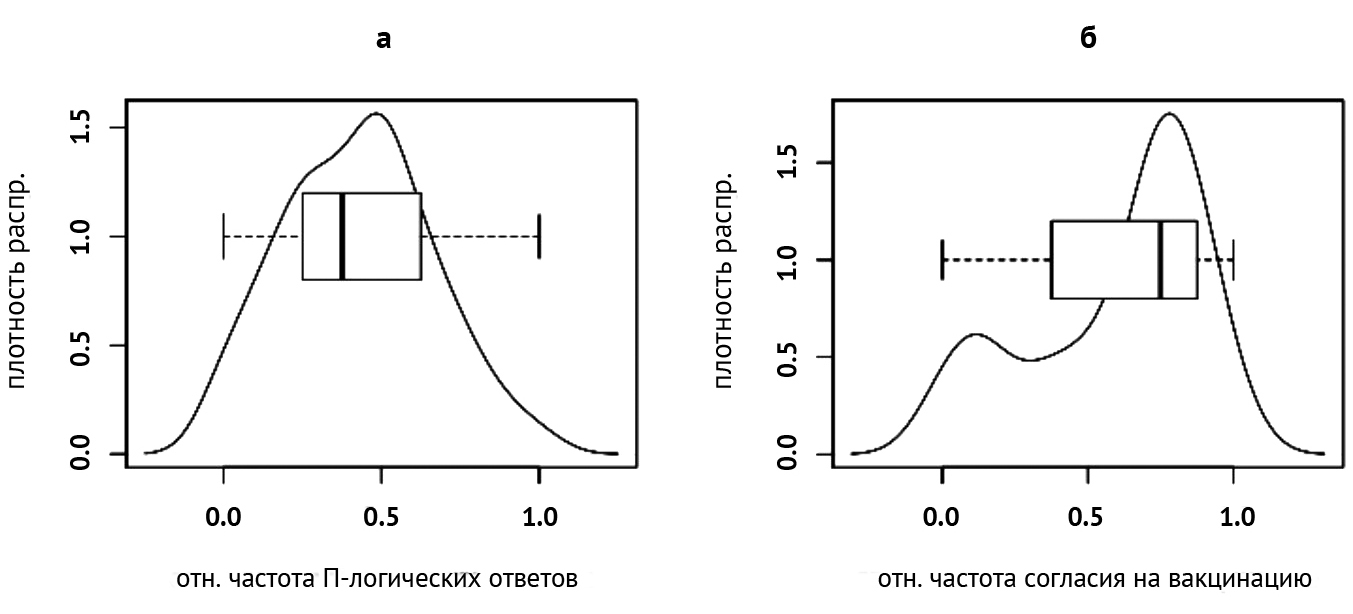

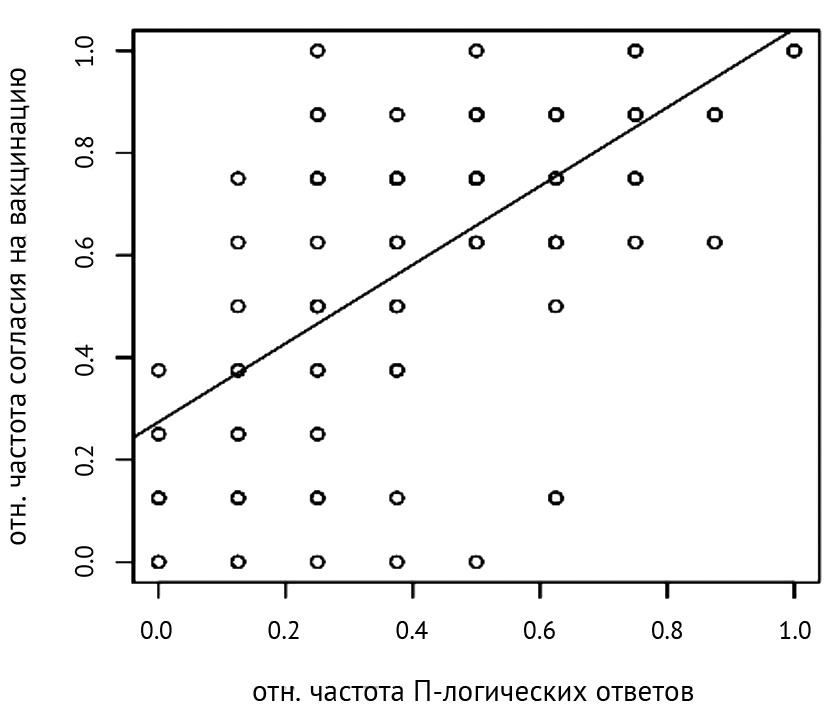

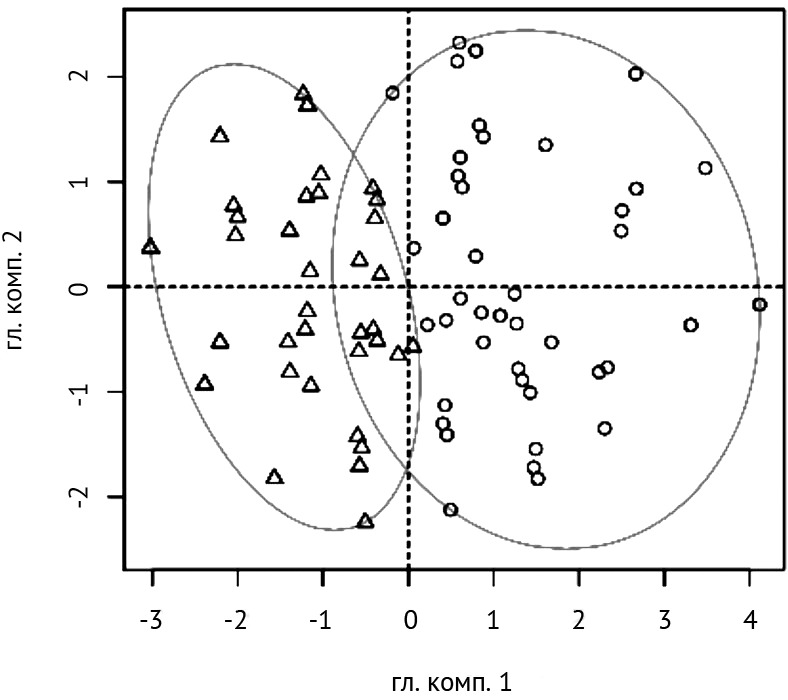

вещи, что мы сами, будучи одними и теми же и всегда — другими, и вне себя разыскиваем неизменное «что», которое оказывается изменяющимся «какое». «Красное солнце», садящееся за горизонт, потому «красное», что оно же будет «жёлтым» и «огненным», но также — «движущимся», «круглым» и так далее, оставаясь «солнцем».